Lehrende

Dr. Birgit Weusmann

Svenja Jessen

Dr. Michael Peetz

Markus Allbauer-Jürgensen

Veranstaltung

Der CampusGarten – ein vielperspektivisches Lern- und Arbeitsfeld

Modul

pb423 Der CampusGarten – ein vielperspektivisches Lern- und Arbeitsfeld

Studiengang

2-Fächer-Bachelor mit Ziel Lehramt

Fakultät

Fakultät V – Mathematik und Naturwissenschaften

Institut

Institut für Biologie und Umweltwissenschaften

Semester

SoSe 2024

Turnus

unregelmäßig

Anzahl Studierende

36

KP des Moduls

6

Prüfungsform

Portfolio

Ausgangs- und Mittelpunkt der hier vorgestellten Lehrveranstaltung ist ein Universitätsgarten, der Anfang 2022 – inmitten der Covid-Pandemie – auf Initiative von Studierenden aus dem AStA-Nachhaltigkeitsreferat heraus gestaltet wurde. Das große Potenzial von Gärten als Versorgungs-, Lern- und Erholungsbereich ist vielfach dokumentiert worden. Im schulischen Bereich geht die Nutzung von Gärten als Unterrichtsraum und -gegenstand bis ins Mittelalter zurück. An der Universität Oldenburg wird der Garten in die Lehrerinnenausbildung aller Fächer eingebunden, um das Konzept Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) fächerübergreifend und mithilfe des Forschenden Lernens sehr praxisnah mit Leben zu füllen. Die Interdisziplinarität wird dadurch gewährleistet, dass im Seminar vier Lehrende aus unterschiedlichen Fächern wirken. 2024 waren dies die Fächer Ökonomische Bildung, Materielle Kultur, Chemie und Biologie.

Inhalte und Ziele

Das übergeordnete Ziel besteht darin, dass die Studierenden das Konzept BNE kennen lernen und seine Facetten des aktiven, eigenständigen Lernens ausloten, indem sie anhand von geeigneten Fragestellungen, die mindestens zwei der beteiligten Fächer berühren, ein überschaubares

Forschungsprojekt durchführen und abschließend präsentieren.

Lernanlass ist der Garten selbst mit seiner aktuellen oder zu schaffenden Bepflanzung und allen Elementen. Es gibt mehrere Hochbeete, eine Kräuterspirale, ein überdachtes Tomatenbeet, eine Trockenmauer, Sitzbänke sowie verschiedene Nutz- und Zierpflanzenbeete. Die Studierenden haben die Möglichkeit und Aufgabe, untereinander aufgeteilte Gartenbereiche selbstständig zu bestellen und zu pflegen. Sie organisieren sich in Gießdiensten und Bautrupps für den Bau neuer Elemente.

Idealerweise aus diesem Tun heraus entwickeln sich BNE-relevante Frage- und Aufgabestellungen, die über den Gartenbau weit hinausreichen können. Beispiele dafür sind folgende:

- Kompostierbare „Plastiktüten“: Wie gut verrotten sie im Boden, und unter welchen Umständen lässt sich dieser Prozess beschleunigen?

- Bau einer Hydroponikanlage mit Herstellung einer eigenen Nährlösung: Wachsen Gemüse- und Kräuterpflanzen in Wasserkultur besser als herkömmlich im Gartenboden?

- Keimungsprozesse im Unterricht einer Förderschule: Kann die reflektierte Beschäftigung mit Pflanzen deren Wahrnehmung als Lebewesen und Wertschätzung verbessern?

- Blumenwiesenmischungen unter der Lupe: Wo werden zu welchem Zweck Mischungen angeboten, was ist darin enthalten und wie ist deren Güte einzuschätzen?

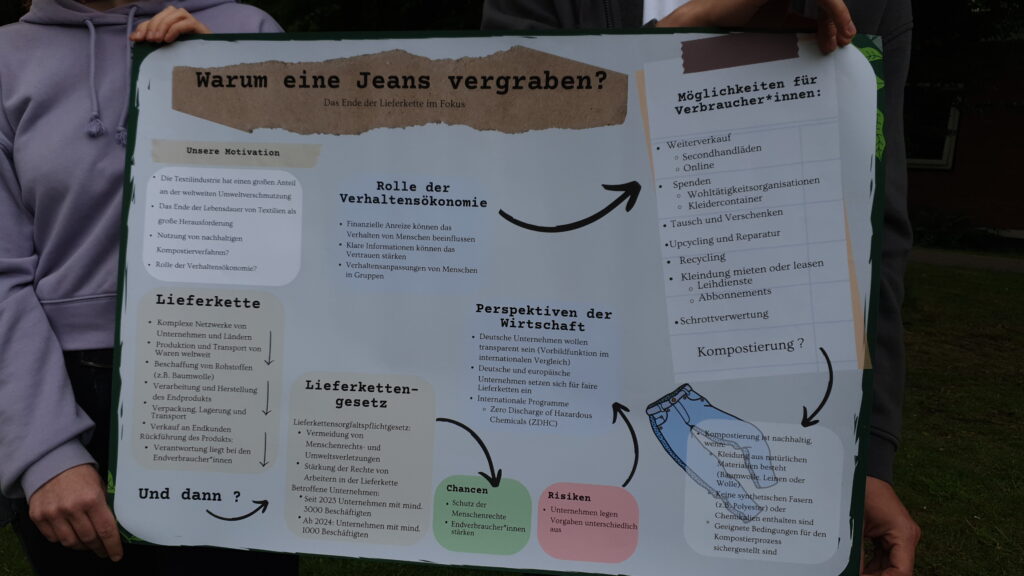

- Der Kreislauf einer Jeanshose: Aufarbeitung der Wertschöpfungskette von der Rohstoffgewinnung zum fertigen Produkt und Verrottungsexperimente

Struktur und Ablauf des Seminars

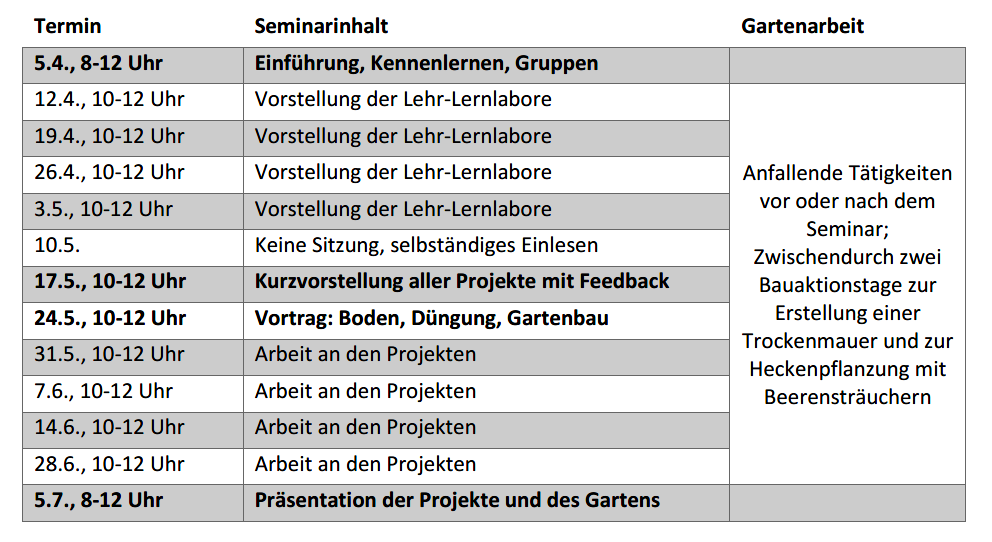

Das Seminar strukturiert sich in Plenumssitzungen sowie in freie Arbeitszeiten in den Projektgruppen. Die Plenumssitzungen dienen zur Vermittlung einführender Informationen allgemein zum Seminar und schließlich zu den Arbeitsformen der einzelnen Fächer in den Lehr-Lernlaboren mit halbierter Gruppengröße. Im Plenum findet auch die Kurzpräsentation der Projektideen und -stände statt, ein Gastvortrag zu gartenbaulichen Fragestellungen und abschließend die Präsentation der Projektergebnisse. In eigenständig organisierten Treffen findet die Arbeit an den Projekten statt, die von den Lehrenden als Coaches bei Bedarf begleitet werden. Die Tätigkeiten im Garten finden ebenfalls gruppenweise und zu Zeiten außerhalb von Plenumssitzungen statt, begleitet und koordiniert von einer Studentin aus der CampusGarten-Initiative des AStA.

Studienleistung bzw. Prüfungsform

Die Studierenden weisen beim Abschlusstermin ihre Tätigkeiten im Garten nach, indem Sie ihren Beetbereich präsentieren, und stellen an diesem Tag die Ergebnisse ihrer Projektarbeit in geeigneter Form vor. Dies kann in mediengestützen Vorträgen oder mit Postern geschehen, bei Bauvorhaben im Garten werden die entstandenen Resultate präsentiert und erläutert. Zudem können entstandene Hands-on-Exponate oder Mini-Experimente gezeigt bzw. von den Zuhörenden durchgeführt werden. Darüber hinaus war im Durchgang 2024 ein Forschertagebuch zu erstellen, das weiterführende Informationen zum Projekt wie z. B. Experimentierprotokolle oder Bauanleitungen enthielten. Schwerpunktmäßig diente dieses Forschertagebuch jedoch auch der Reflexion der Arbeits- und Lernprozesse hinsichtlich des forschenden Lernens, dem fachübergreifenden Arbeiten und der Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Evaluation des Seminars und Optimierungsansätze

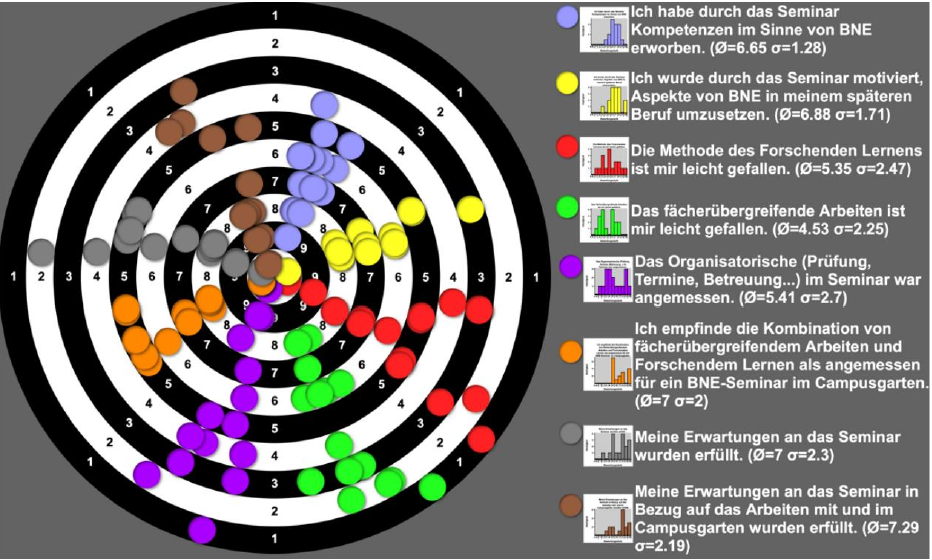

Das Seminar CampusGarten wurde 2024 im Rahmen einer Masterarbeit evaluiert. Dafür wurden Befragungen aller Studierender zu Beginn sowie zum Abschluss der Veranstaltung durchgeführt und Interviews mit einzelnen Studierenden geführt. Im Fokus stand die Umsetzung des fachübergreifenden Arbeitens, des forschenden Lernens und der Kompetenzvermittlung im Sinne einer Bildung zur nachhaltigen Entwicklung, jeweils mit ihren Chancen und Schwierigkeiten. Auch in den Forschertagebüchern formulierten die Studierenden positive Erlebnisse sowie Schwierigkeit und Optimierungsvorschläge. Einen groben Überblick über einige Befunde gibt die folgende Abbildung, die mittels einer Oncoo-Umfrage erzeugt wurde.

Die Resultate zeigen Schwächen bei der Organisation der Veranstaltung, was von uns Dozierenden bestätigt werden kann: Die Zusammenarbeit vierer Lehrender aus so unterschiedlichen Fachbereichen erforderte eine Fülle an Einigungsprozessen und Absprachen. Seitens der Studierenden wurden Schwierigkeiten beim fachübergreifenden sowie beim forschenden Lernen wahrgenommen, so dass hier eine stärkere Unterstützung angeboten und durch eine verbesserte Seminarstruktur auch wahrgenommen wird.

Weitere Aspekte, die wahrgenommen wurden, waren:

- Die Studierenden haben sich intensiv mit einem BNE-relevanten Themenbereich auseinandergesetzt.

- Die Forschungsprojekte waren sehr vielfältig.

- Der BNE-Bezug wurde in den einigen Gruppen leider höchstens implizit sichtbar.

- Die Fachperspektiven konnten teilweise nur oberflächlich vermittelt werden.

- Der Umgang mit den Freiheiten des forschenden Lernens war bei einigen sehr positiv und produktiv, bei anderen eher ungünstig und hemmend.

- Die Verknüpfung von Garten und Forschung könnte enger sein.

- Der Austausch der Projektgruppen untereinander sollte verstärkt werden.

- Das interdisziplinäre Arbeiten gelang in den meisten Gruppen gut, in anderen fehlte eher das vernetzte Denken.

- Die Ergebnispräsentationen erfordern mehr Zeit – auch für Diskussionen darüber.

Es wird deutlich, dass die wichtigsten Ziele größtenteils erreicht werden konnten, jedoch durch einige Veränderungen in der Seminarstruktur, der Gestaltung der Prüfungsleistung und der Begleitung der Studierenden Optimierungsmöglichkeiten bestehen, die im neuen Durchgang aufgegriffen werden.