Allgemeines

Lehrende*r

PD Dr. Christian Schmitt

Veranstaltung

Marineliteratur im Deutschen Kaiserreich

Modul

ger790 – Literaturwissenschaft

ger890 – Literaturwissenschaft

Studiengang

Master Germanistik

Fakultät

Fakultät III – Sprach- und Kulturwissenschaften

Institut

Institut für Germanistik

Semester

SoSe 2024

Turnus

wöchentlich

Anzahl Studierende

21

KP des Moduls

6/9

Prüfungsform

Hausarbeit, Referat mit Ausarbeitung

Kategorien

Forschendes Lernen

Seminar

Sprach- und Literaturwissenschaften

Stud.IP

Konzeption

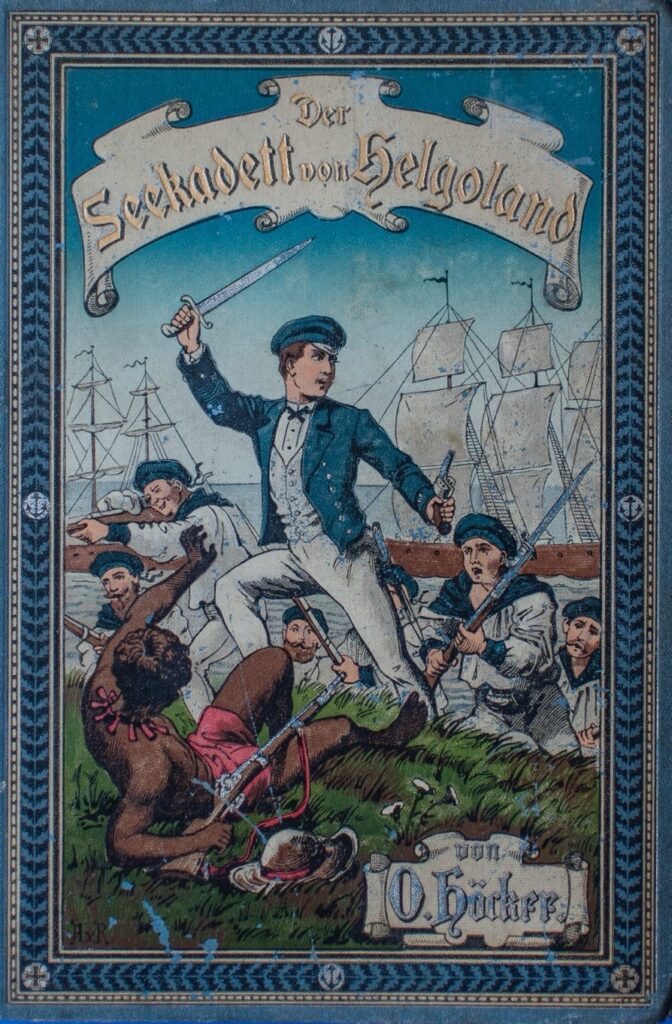

Das Seminar Marineliteratur im Deutschen Kaiserreich machte Studierende der germanistischen MA-Studiengänge mit einer Form von Literatur bekannt, die seit den 1880er Jahren den Aufbau einer deutschen Kriegsflotte begleitete. Diese ‚Marineliteratur‘ trug maßgeblich dazu bei, die Aufrüstung des Wilhelminischen Deutschlands zur maritimen Großmacht in der Bevölkerung populär zu machen und der ‚deutschen Marine‘ ein Gesicht zu geben, mit dem sich das (junge, männliche, bürgerliche) Zielpublikum der Texte identifizieren konnte. Zugleich legitimierten die Narrative, die die Texte entwickeln, imperialistische und kolonialistische Bestrebungen, die mit dem Aufbau der Flotte eng verbunden waren. Die Popularität dieser Texte ist auch dadurch zu erklären, dass ganz unterschiedliche Textsorten und Medien genutzt wurden: Fiktive Abenteuererzählungen finden sich neben informativen Sachbüchern; als Multiplikator dienten auch periodisch erscheinende Medien.

Die Studierenden erforschten die literarischen ‚Marinefantasien‘ des Wilhelminischen Kaiserreichs selbständig anhand von Materialien aus den Beständen der Universitätsbibliothek (BIS) und der Landesbibliothek Oldenburg. Diese Bestände erlaubten es, das vielgestaltige Feld der ‚Marineliteratur‘ eigenständig zu erkunden und unterschiedliche Buch- und Textformen (z. B. Abenteuerroman, Biografie, Sachbuch) kennenzulernen. Dabei wurden insbesondere auch Periodika berücksichtigt, die von der Forschung bisher nicht systematisch ausgewertet worden sind.

Das Seminar fand in enger Kooperation mit der Universitätsbibliothek statt, wo am Ende auch eine Ausstellung – als Ergebnis des Seminars – zu sehen war. Gefördert wurde das Seminar durch erfolgreich beantragte Mittel des Programms forschen@studium.

Forschendes Lernen: Arbeitsphasen

Dem Konzept des Forschenden Lernens entsprechend bot das Seminar den Studierenden die Gelegenheit, selbst forschend aktiv zu werden und die Phasen eines Forschungsprozesses zu durchlaufen: von (1) der Bekanntmachung mit dem Material und der Reflexion methodischer Zugriffe, über (2) die eigenständige Erarbeitung von exemplarischen Texten des Korpus, bis zur (3) Präsentation und Diskussion der Ergebnisse sowie der Reflexion des Forschungsprozesses.

Erste Phase: Bekanntmachung mit dem Material und Reflexion methodischer Zugriffe

In der ersten Phase des Seminars (6 Wochen) traf sich die Seminargruppe wöchentlich. Die Studierenden lernten das Material kennen, erarbeiteten sich die historischen Hintergründe, eruierten den Stand der Forschung, reflektierten methodische Zugriffe und formulierten leitende Forschungsfragen. Dabei wurden die medialen Kontexte und narrativen Muster marineliterarischer Texte ebenso diskutiert wie deren Anschlussstellen zu politischen Diskursen. Zum Abschluss dieser Phase fand eine Exkursion ins Deutsche Marinemuseum (Wilhelmshaven) statt, wo Marinegeschichte anschaulich gemacht wurde.

Zweite Phase: Erarbeitung von exemplarischen Texten des Korpus

Auf dieser Grundlage erarbeiteten die Studierenden in der zweiten Seminarphase (5 Wochen) in Kleingruppen selbständig marineliterarische Texte aus den Oldenburger Bibliotheksbeständen – mit dem Ziel, diese Bestände in einer Ausstellung in der Universitätsbibliothek zu präsentieren. Die Gruppen wählten dafür thematische Schwerpunkte, z. B. die Verstrickung von Marineliteratur und Kolonialismus oder marineliterarische Sachtexte. Die wöchentlichen Treffen wurden in dieser Phase, nach einer ausführlichen Vorbesprechung in der ersten Woche, durch eine offene Sprechstunde ersetzt, um auftretende Probleme zu besprechen, Fragen zu klären und Zwischenergebnisse zu diskutieren. Für die gesamte Arbeitsphase standen den Studierenden in der Mediathek des BIS Arbeitsplätze und vor allem die Materialien selbst – Bücher aus den historischen Beständen der Bibliothek – exklusiv zur Verfügung.

Dritte Phase: Präsentation und Diskussion der Ergebnisse

Die dritte Phase des Seminars bestand aus zwei gemeinsamen Sitzungen, in denen zunächst der Forschungsprozess reflektiert und Ergebnisse präsentiert wurden. Eine weitere Sitzung diente der konkreten Vorbereitung einer Ausstellung der Materialien in der Universitätsbibliothek. Die Ergebnisse der Gruppenarbeitsphase dienten als Grundlage für die Gestaltung von fünf Vitrinen und dazugehörigen Info-Plakaten – je einer Vitrine pro Arbeitsgruppe. Nach einem ausführlichen Feedback zu Plakaten und Exponaten bestand für die Gruppen die Möglichkeit der Überarbeitung. Eine einführende Vitrine und ein einführendes Infoplakat wurde vom Seminarleiter und der Projekthilfskraft erstellt. Abschluss des Seminars war der Aufbau der Ausstellung, die vom 17.07.2024 bis zum 11.10.2024 im Foyer der Bibliothek zu sehen war.

Ergebnisse und Perspektiven

Das Seminar bot den Studierenden Einblicke in eine Form von Literatur, die im 19. Jahrhundert verbreitet war, heute aber kaum noch bekannt und wenig erforscht ist. Dabei wurde Wissenschaft im Laufe des gemeinsamen Forschungsprozesses als dialogisches Geschehen erfahrbar, in dem die Studierenden eine aktive Rolle einnahmen und sich in unterschiedlichen Konstellationen (Seminarrunde, Kleingruppe) gemeinsam ein Thema erarbeiteten. Die intensive und eigenständige Arbeit in Kleingruppen wurde von den Seminarteilnehmer:innen als besonders positive Arbeitsform empfunden.

Gelobt wurde in den Evaluationen des Seminars auch die Möglichkeit, eine Ausstellung zu erarbeiten – was als außergewöhnlicher Praxisbezug wahrgenommen wurde. Mir selbst bot das Seminar die Gelegenheit, Forschung und Lehre enger zu verknüpfen als es sonst möglich ist. Nicht zuletzt ist vielleicht auch die Öffentlichkeit über die Ausstellung auf einzigartige Bestände Oldenburger Bibliotheken aufmerksam geworden.

Als problematisch erwies sich, dass eine Förderung des Museumsbesuchs mit Studienqualitätsmitteln aufgrund der Landesgesetzgebung nicht möglich war und die Studierenden die Kosten daher selbst tragen mussten. Bei der Seminarplanung hat sich der eng bemessene Zeitrahmen für die Besprechung der Arbeitsergebnisse als verbesserungswürdig dargestellt; hier wäre mehr Zeit nötig gewesen (z. B. in den Semesterferien) – was aufgrund weiterer anstehender Ausstellungen im BIS-Foyer leider nicht möglich war.