Allgemeines

Lehrende

Alexander Max Bauer

Stephan Kornmesser

Veranstaltung

Forschungsorientierte Einführung in die Experimentelle Philosophie

Modul

phi331 – Theoretische Philosophie und Ihre Konsequenzen für die Grundlagen der Wissenschaften

phi 530 – Theoretische Philosophie und Grundlagen der Wissenschaften

Studiengang

Master of Education Philosophie (Gymnasium), Master of Arts Philosophie

Fakultät

Fakultät IV – Human- und Gesellschaftswissenschaften

Institut

Institut für Philosophie

Semester

SoSe 2024

Turnus

wöchentlich

Anzahl Studierende

11

KP des Moduls

12 (M. Ed.) / 15 (M. A.)

Prüfungsform

Referat und schriftliche Ausarbeitung

Preis der Lehre 2024

Kategorie: Forschendes Lernen

Kategorien

Blog

Forschendes Lernen

Preis der Lehre

Projekt

Seminar

Theologie, Geschichte und Philosophie

Video

1. Was ist Experimentelle Philosophie?

Die seit der Jahrtausendwende aufgekommene Experimentelle Philosophie (kurz X-Phi) nutzt verschiedene Methoden aus empirisch orientierten Wissenschaften, beispielsweise aus der empirischen Sozialforschung, der empirischen Psychologie oder der experimentellen Ökonomie, um neues Licht auf klassische und zeitgenössische philosophische Fragen zu werfen. X-Phi ist eine in Deutschland bisher noch unterrepräsentierte philosophische Strömung, die in der universitären Lehre bis auf sehr wenige Ausnahmen kaum vertreten ist. Dem soll mit diesem Seminar entgegengewirkt werden.

2. Worin besteht das Ziel des Seminars?

Ziel des Seminars ist es, einen eigenverantwortlichen, kollaborativen und induktiven Lernprozess zu initiieren, in dem die Studierenden eigenständig die Struktur einer paradigmatischen Beispielstudie auf eine selbst zu entwerfende und selbst durchzuführende Studie übertragen. Das Konzept des Seminars besteht also nicht darin, dass die Studierenden Publikationen vorhandener experimentell-philosophischer Studien lesen und nachvollziehen, sondern darin, dass sie eine eigene experimentell-philosophische Studie planen und durchführen. Zu diesem Zweck erarbeiten sich die Studierenden zunächst die einzelnen Schritte eines in diesem Bereich typischen Forschungsprozesses und übertragen diese Kenntnisse dann auf eine selbstgewählte Fragestellung. Sie durchlaufen dabei den gesamten Forschungsprozess von der Entwicklung der Forschungsfrage und des Studiendesigns über die Implementierung des Designs in einem Online-Fragebogen bis hin zur Analyse, Interpretation und Präsentation der Ergebnisse.

Die Lehrenden wechseln für dieses Vorhaben im Laufe des Semesters von der Rolle der Dozierenden in die Rolle von Beratenden, die für Hilfestellungen und Fragen konsultiert werden können. Die Lehrenden werden somit zu Forschungskollegen, die mit den von den Studierenden zu entwickelnden Forschungsvorhaben selbst experimentelles Neuland betreten und zum Erfolg des Vorhabens beratend beitragen.

3. Wie ist die Seminarstruktur im Semesterverlauf?

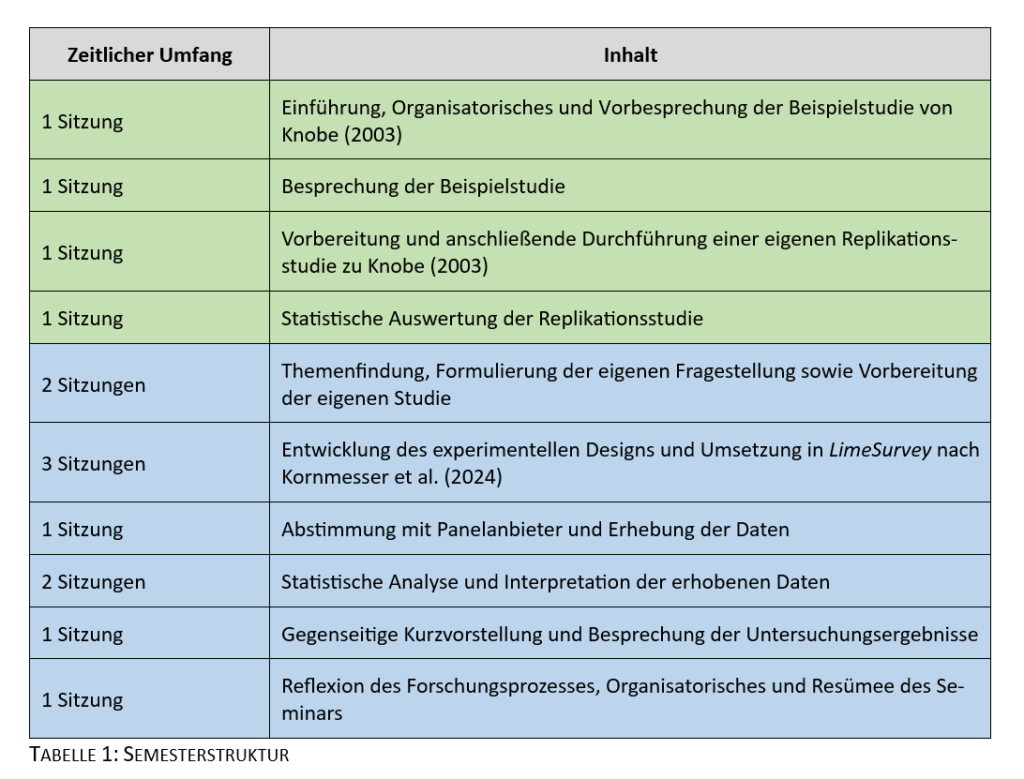

Dabei unterteilt sich die Seminarstruktur grob in zwei Teile mit einem Umfangsverhältnis von etwa einem Drittel zu zwei Dritteln der Vorlesungszeit. Der erste Teil (ein Drittel der Vorlesungszeit, grüne Zeilen in Tabelle 1) beinhaltet die Replikation einer vorliegenden Beispielstudie und der zweite Teil (zwei Drittel der Vorlesungszeit, blaue Zeilen in Tabelle 1) umfasst die Entwicklung und Durchführung einer eigenen Studie.

3.1 Erstes Drittel: Replikationsstudie

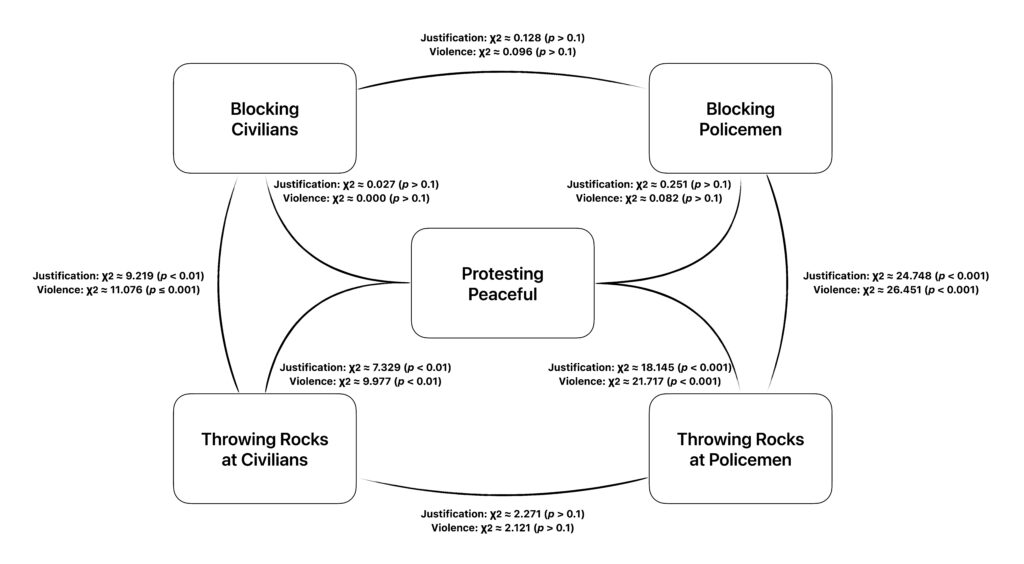

Die Replikationsstudie (grüne Zeilen in Tabelle 1) dient dazu, die Studierenden ohne Umwege in den Forschungsprozess einzuführen. Mit diesem direkten Einstieg soll ein deduktives didaktisches Format, in dem die Lehrenden den Studierenden abstrakt erklären, wie experimentell-philosophische Forschung funktioniert, vermieden werden. Stattdessen wird ein induktives Vorgehen verfolgt, in dem sich die Studierenden an einem Musterbeispiel (der Replikationsstudie) orientieren und direkt selbst tätig werden können. Die Studierenden lernen dabei in Kleingruppen ein bestimmtes experimentelles Design (in diesem Fall einfache Vignettenstudien), die entsprechende Datenerhebung und die statistische Auswertung (in diesem Fall mittels Chi-Quadrat-Test) kennen. Nachdem sie den Aufbau der Originalstudie (in diesem Fall Knobe 2003) nachvollzogen haben, befragen sie eigenständig andere Studierende auf dem Campus und sammeln deren Antworten. Danach werden die Hintergründe der statistischen Auswertung von den Lehrenden vorgestellt, bevor die erhobenen Daten gemeinsam ausgewertet werden. Mit ihren Ergebnissen überprüfen die Studierenden die Reliabilität der Originalstudie. Sie besitzen somit eine unmittelbare Forschungsrelevanz. Die Ergebnisse werden von den Lehrenden auf dem international sichtbaren Experimental Philosophy Blog (hrsg. von Alexander Max Bauer) publiziert. Dieser Blogbeitrag hat ebenfalls die Funktion eines Musterbeispiels, denn die Studierenden werden als Teil ihrer Prüfungsleistung die Ergebnisse ihrer eigenen Studien in einem Blogbeitrag verschriftlichen und gegebenenfalls veröffentlichen.

3.2 Zweites und drittes Drittel: Eigene Studie

Die eigene Studie (blaue Zeilen in Tabelle 1) beginnt mit der Themensuche, in der sich die Studierenden in Kleingruppen frei ein philosophisches Thema für eine experimentelle Untersuchung aussuchen können und eine spezifische Fragestellung formulieren. Die Aufgabe der Lehrenden liegt hierbei vor allem darin, darauf zu achten, dass Thema und Fragestellung hinreichend eingeschränkt und konkretisiert werden, damit daraus eine handhabbare Untersuchung resultieren kann. Im nächsten Schritt wird die Studie in Form einer Online-Befragung entworfen. Der Online-Fragebogen wird mit der freien Software LimeSurvey erstellt, die auf den Servern der Universität Oldenburg zur Verfügung gestellt wird. Unter Rückgriff auf ein Lehrbuchkapitel (aus Kornmesser et al. 2024) werden die Studierenden dazu angeleitet, durch eine Reihe spezifischer Aufgabenstellungen, die sie in Kleingruppen Stück für Stück lösen, die für ihre Online-Fragebögen benötigten Kompetenzen zu erwerben. Für die Erhebung kann, je nach Studiendesign, eine relativ große Anzahl an Prodand:innen benötigt werden, die daher von einem Panelanbieter rekrutiert und für ihre Teilnahme vergütet werden. Die benötigten finanziellen Mittel hierfür wurden durch die bewilligte Projektförderung Forschendes Lernen von forschen@studium der Universität Oldenburg bereitgestellt. Falls keine finanzielle Förderung zur Verfügung stünde, könnte – wie bei der Replikationsstudie – auf andere Studierende als Proband:innen zurückgegriffen werden. Im nächsten Schritt werden die erhobenen Daten von den Studierenden eigenständig mit dem im Rahmen der Replikationsstudie erlernten Chi-Quadrat-Test ausgewertet. Die Studierenden interpretieren die Daten, um ihre eingangs gestellte Forschungsfrage zu beantworten. Abschließend wird der Forschungsprozess und die Aussagekraft der Ergebnisse kritisch reflektiert.

4. Wie sieht die Prüfungsleistung aus?

Die Prüfungsleistung des Seminars besteht in einem Vortrag mit Diskussion innerhalb des Seminars sowie einem englischsprachigen Blogbeitrag, der bei angemessener Qualität auf dem Experimental Philosophy Blog publiziert wird.

5. Literatur

Knobe, Joshua (2003): „Intentional Action and Side Effects in Ordinary Language“, Analysis 63 (3), S. 190–194.

Kornmesser, Stephan, Alexander Max Bauer, Mark Alfano, Aurélien Allard, Lucien Baumgartner, Florian Cova, Paul Engelhardt, Eugen Fischer, Henrike Meyer, Kevin Reuter, Justin Sytsma, Kyle Thompson und Marc Wyszynski (2024): Experimental Philosophy for Beginners. A Gentle Introduction to Methods and Tools. Cham: Springer.