Allgemeines

Lehrende

Dr. Silke Bakenhus

Veranstaltung

Historisches Lernen mit Virtual Reality (VR) auf Schloss Evenburg (Leer, Ostfr.)

Modul

isb052 Perspektiven im Sachunterricht: Historische Inhalte

Studiengang

Zwei-Fächer-Bachelor: Interdisziplinäre Sachbildung

Fakultät

Fakultät I – Bildungs- und Sozialwissenschaften

Institut

Institut für Pädagogik, Didaktik des Sachunterrichts

Semester

SoSe 2024

Turnus

Block

Anzahl Studierende

18

KP des Moduls

6

Prüfungsform

Portfolio

Kategorien

Bildungswissenschaften und Pädagogik

Digitale Medien

Forschendes Lernen

Praxis

Seminar

Stud.IP

Video

Im Sommersemester 2024 fand an der Universität Oldenburg ein Seminar zur Gestaltung von Virtual-Reality-Lernumgebungen statt. In Kooperation mit dem Schloss Evenburg erarbeiteten die Teilnehmenden interaktive, virtuelle Rundgänge, die mit weiterführenden Links, Arbeitsaufträgen und Bildausschnitten ergänzt wurden. Grundlage bildete das M-iVR-L-Modell, das sowohl didaktische als auch technologische Aspekte der VR-Gestaltung berücksichtigt. Ein zentraler Bestandteil des Seminars war forschendes Lernen: Die Studierenden entwickelten eigene Forschungsfragen und erstellten mithilfe der Software 3D Vista interaktive VR-Inhalte als Antworten darauf.

Inhalte und Lernziele

Das Seminar behandelte den Einsatz von Virtual Reality zur Vermittlung historischer Inhalte im Sachunterricht. Neben der didaktischen Aufbereitung eines außerschulischen Lernortes erarbeiteten die Teilnehmenden technische Grundlagen wie die Aufnahme von 360°-Bildern und die Gestaltung interaktiver Rundgänge. Ziel war es, VR-Lernumgebungen zu konzipieren, die historische Themen anschaulich und interaktiv vermitteln. Dabei entwickelten sie Kompetenzen in der Erstellung digitaler Lernmaterialien und im Umgang mit VR-Technologien zur gezielten Unterrichtsgestaltung.

Aktivitäten der Studierenden bzw. Methodenauswahl

Der praxisorientierte Ansatz des Seminars führte die Studierenden schrittweise an die Arbeit mit VR heran. Sie besuchten das Schloss Evenburg, wählten einen Raum und entwickelten dazu eine Forschungsfrage, z. B. zur Nutzung der Räume in der Vergangenheit. Die übergeordnete Frage lautete: Wie kann ein außerschulischer Lernort in einen digitalen Lernort transformiert werden, der ein didaktisches Modell berücksichtigt und historische Kompetenzen im Sachunterricht fördert?

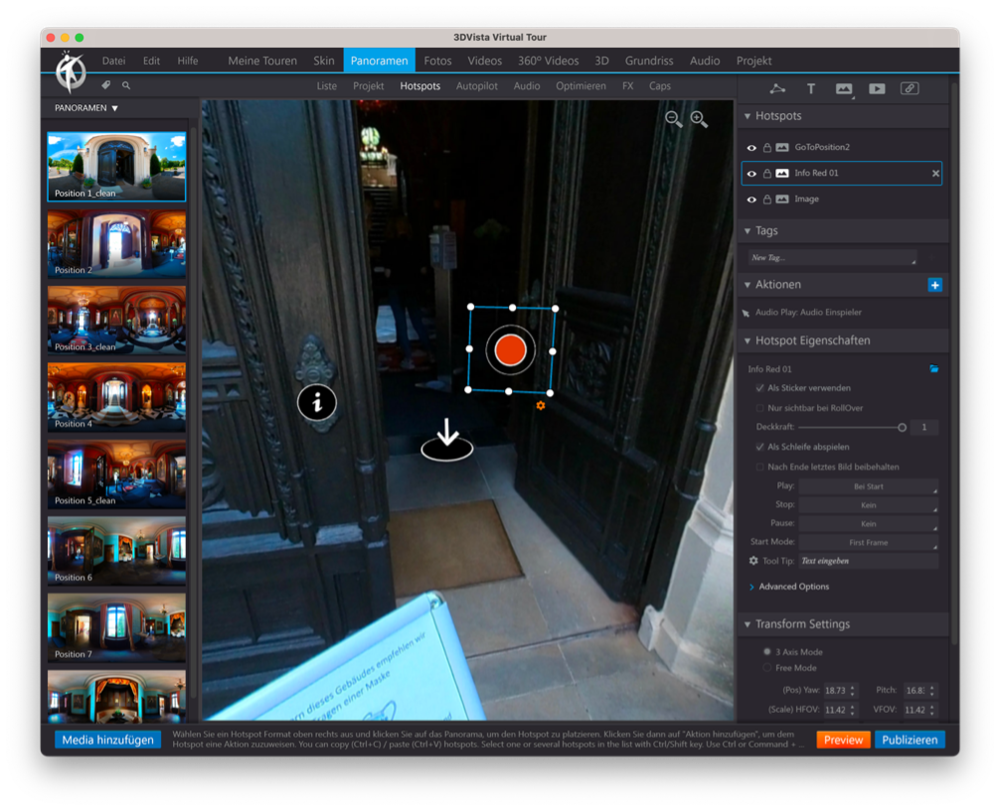

Mit der Software 3D Vista erstellten die Studierenden interaktive Rundgänge auf Basis der aufgenommenen 360°-Bilder.

Ohne Programmierkenntnisse konnten sie Hotspots setzen, interaktive Elemente einfügen und ihre VR-Umgebung mit weiterführenden Informationen anreichern. Selbst entwickelte Arbeitsaufträge und Lernmaterialien der Studierenden konnten so individuell eingebunden werden. Die kollaborative Arbeitsweise förderte den Austausch untereinander, während individuelle Betreuung durch die Lehrende gezielte Unterstützung bot.

Abbildung 3 und 4: Software 3D Vista in der Anwendung (Arbeit am PC in der Lernwerkstatt (links) und Hotspot setzen (rechts)).

Prüfung und Bewertung

Die Leistung wurde anhand eines Portfolios bewertet, das die erstellten VR-Rundgänge sowie eine schriftliche Reflexion umfasste. Neben der technischen Umsetzung lag der Fokus auf der didaktischen Aufbereitung und der wissenschaftlichen Fundierung der Projekte. Die Studierenden setzten sich mit dem aktuellen Forschungsstand zur Nutzung von VR im Sachunterricht auseinander und reflektierten ihre eigenen Erfahrungen bei der Erstellung der virtuellen Lernumgebung. Der Besuch des Schlosses Evenburg und die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Räumen des Schlosses wurden als Exkursionsteil gewertet. Das Seminar beinhaltete eine forschungsbasierte Herangehensweise, bei der die Studierenden selbstständig eine Forschungsfrage entwickelten und mithilfe der Software eine Lösung in Form einer VR-Lernumgebung fanden.

Die abschließende Präsentation der entwickelten virtuellen digitalen Lernumgebungen erfolgte in Form eines Museumsrundgangs der QR-Codes. Die Peer-Review-Phase dient als Reflexionsinstrument und ermöglicht den Studierenden, konstruktives Feedback zu erhalten

Ergebnis und Erfahrungen

Das Seminar zeigte eindrucksvoll, wie Virtual Reality als didaktisches Werkzeug im Sachunterricht eingesetzt werden kann. Die Kombination aus theoretischen Grundlagen und praktischer Anwendung erwies sich als besonders effektiv. Viele Teilnehmende stellten fest, dass die Erstellung von VR-Inhalten weniger komplex war als erwartet. Ein Studierender merkte an: „Eine VR-Umgebung selbst zu gestalten ist viel einfacher als gedacht – auch für mich als Nicht-Nerd!“

Die Verfügbarkeit von Software und technischer Ausstattung wurde als entscheidender Faktor für den Erfolg solcher Projekte erkannt. Ein Vorschlag aus der Reflexion lautete, VR-Software über Universitäten oder Medienzentren frei zugänglich zu machen.

Insgesamt bot das Seminar wertvolle Einblicke in die Möglichkeiten von VR im historischen Lernen. Die Studierenden gewannen nicht nur technisches Know-how, sondern auch ein vertieftes Verständnis für den didaktischen Mehrwert immersiver Lernangebote anhand des regionalen Kulturdenkmals Schloss Evenburg. Viele äußerten die Absicht, VR künftig in ihren Unterricht einzubinden, um außerschulische Lernorte virtuell erlebbar zu machen. Insgesamt bot das Seminar den Studierenden wertvolle Einblicke und praktische Fähigkeiten, die sie in ihrer zukünftigen Unterrichtsgestaltung erfolgreich einsetzen können.