Allgemeines

Lehrender

Kai Bliesmer

Veranstaltung

Moderne Physik und ihre didaktische Umsetzung

Modul

phy410 – Moderne Physik und ihre didaktische Umsetzung

Studiengang

M. Ed. Physik

Fakultät

Fakultät V – Mathematik und Naturwissenschaften

Institut

Institut für Physik

Semester

WiSe 2023/24

Turnus

wöchentlich

Anzahl Studierende

30

KP des Moduls

6

Prüfungsform

Hausarbeit

Kategorien

Bildungswissenschaften und Pädagogik

Forschendes Lernen

Lehrkräftebildung

Mathematik und Naturwissenschaften

Online-Meetings

Stud.IP

Übung

Vorlesung

Ziele und Aufgaben

Im Modul ist es die Aufgabe der Studierenden, Forschungsthemen für Laien aufzubereiten, die aktuell in den fachphysikalischen Arbeitsgruppen an der Universität Oldenburg beforscht werden. Die Aufbereitung erfolgt theoriebasiert auf Basis des Modells der Didaktischen Rekonstruktion, das inhärente Forschungsprozesse konturiert und konkretisiert. Dies soll die Lehramtsstudierenden professionalisieren, entlang fachdidaktischen Forschenden Lernens auch ihnen unbekannte physikalische Themen so zu rekonstruieren, dass Laien sie nachvollziehen können. Dass das forschende Lernen im Modul durch die Didaktische Rekonstruktion konkretisiert wird, ist insofern wichtig, als die Studierenden einen klar abgesteckten Rahmen vorfinden, in dem ihre Forschungsprozesse ablaufen. Folgende Forschungslinien sieht die Didaktische Rekonstruktion vor, in denen die Forschungsfragen bereits durch das Modell vorbestimmt sind:

- Analytische Forschung: Die Studierenden beforschen, welche fachphysikalischen Konzepte für eine Entschlüsselung des aufzubereitenden Themenfeldes relevant sind, also welche Konzepte Laien aufbauen müssen, um das gewählte Forschungsfeld nachvollziehen zu können. Als Methoden werden Literaturrecherchen eingesetzt, aber auch Experteninterviews der beteiligten Fachwissenschaftler*innen, um die fachliche Sicht zu klären. Die Forschungsfrage lautet: „Welche fachlichen Konzepte (Elementaria) werden benötigt und wie sind diese miteinander zu verknüpfen, um den gewählten Forschungsinhalt entschlüsseln zu können?“

- Empirische Forschung: Die Studierenden beforschen, was Laien bereits über das Forschungsfeld und die zur Entschlüsselung identifizierten fachphysikalischen Konzepte wissen. Diese Vorstellungsforschung wird mittels Literaturrecherchen und problemzentrierten Interviews geleistet, um die Lernendensicht zu erfassen. Die Forschungsfrage lautet: „Welche Vorstellungen vom gewählten Forschungsinhalt und von den eingebetteten fachlichen Konzepten lassen sich bei Laien nachzeichnen?“

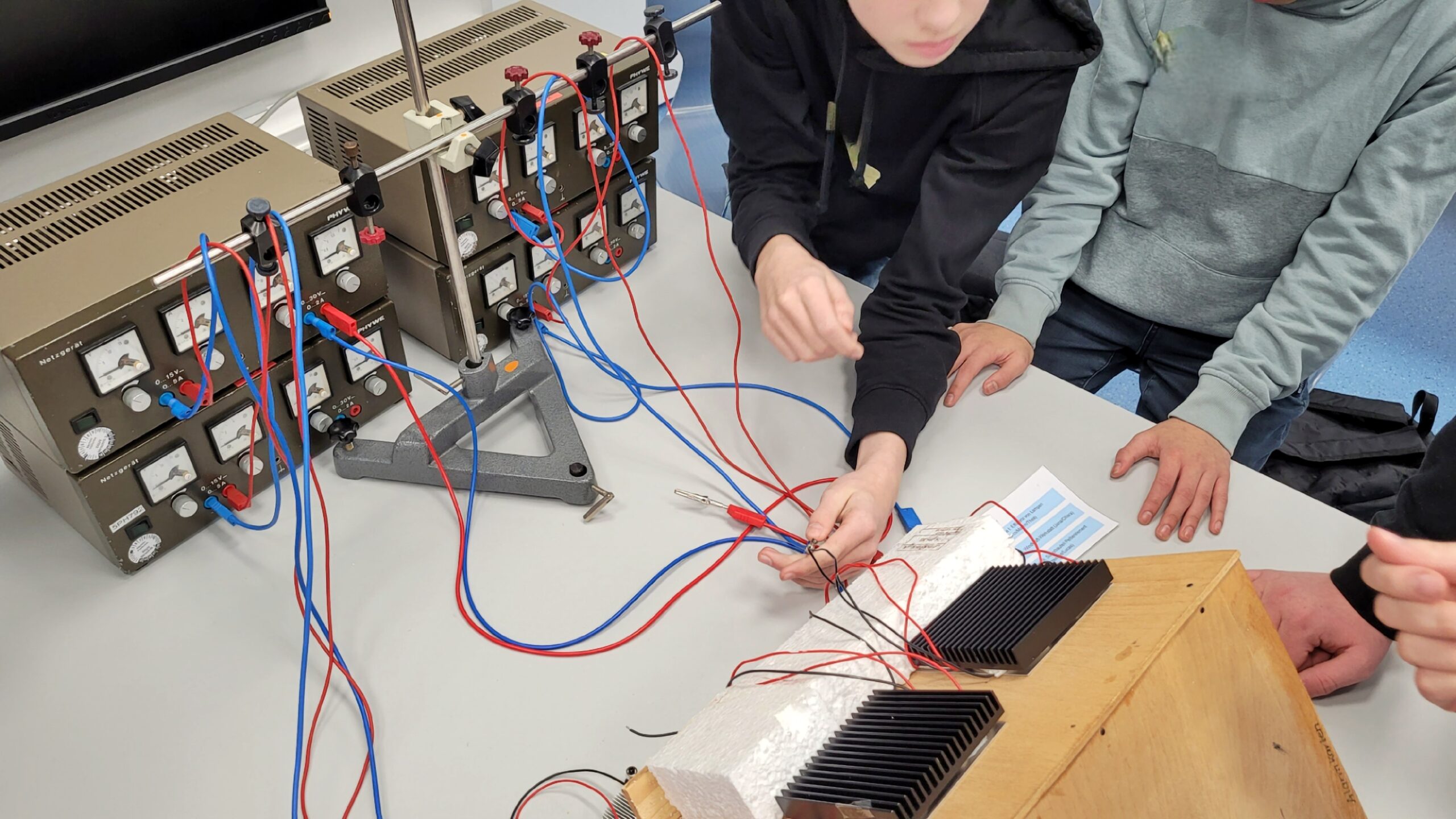

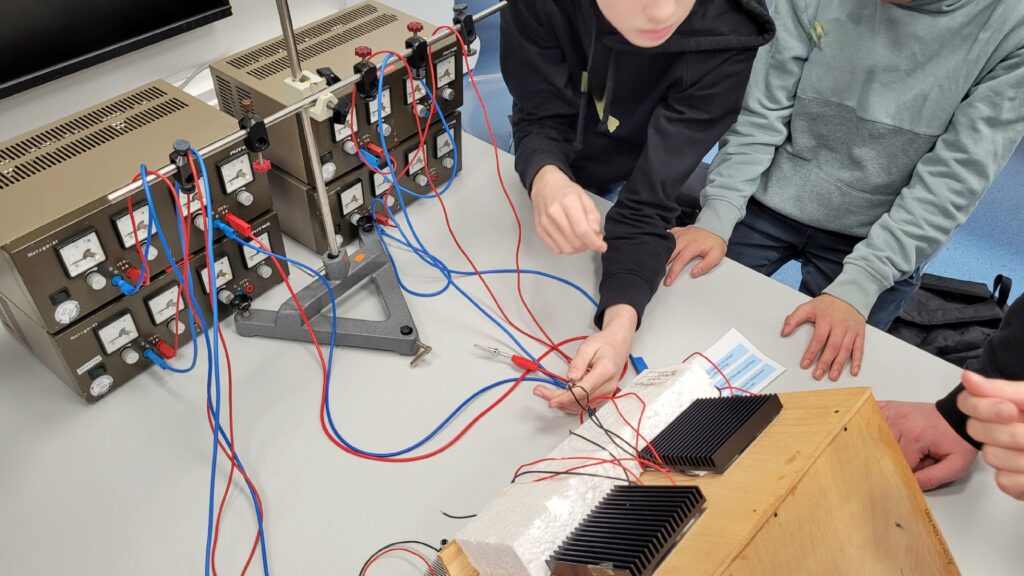

Sobald beide Forschungslinien bearbeitet wurden, entwickeln die Studierenden entsprechende Lernstationen, die sowohl der analytisch beforschten fachlichen Sicht als auch der empirisch beforschten Lernendensicht gerecht werden. Für die Lernstationen werden Lernmaterialien samt Experimenten entwickelt. Es entsteht schlussendlich also ein forschungsbasiertes Produkt, das der Wissenschaftskommunikation dient und das sie später im eigenen Unterricht einsetzen können. Die Studierenden haben im Modul also entlang des Modells der Didaktischen Rekonstruktion fachdidaktische Entwicklungsforschung betrieben. Im Modul erwerben die Studierenden zum einen die Kompetenz, neue Inhalte mit Blick auf Vermittlungssituationen zu klären, wobei man von einer Elementarisierung spricht. Elementarisierung meint das Herausarbeiten der zentralen physikalischen Grundideen, die in den Kontext des Forschungsfeldes eingebettet sind. Hierfür ist zwingend analytische Forschung nötig. Zum anderen erwerben die Studierenden im Modul die Kompetenz, die Vorstellungen von Laien bzgl. physikalischer Konzepte und Kontexte empirisch zu beforschen, z. B. mittels Interviews und Teaching-Experiment. Beides ist nötig, um Lernsituationen zu entwickeln, die danach streben, sowohl fachgerecht als auch lernendengerecht zu sein.

Ablauf im Modul

Die Veranstaltung ist der Fachdidaktik Physik zugeordnet. Sie untergliedert sich in eine Vorlesung und eine Übung im Umfang von je 2 SWS. Die Studierenden werden in Kleingruppen à vier Personen eingeteilt. Jede Kleingruppe wird einer fachwissenschaftlichen Arbeitsgruppe zugeordnet, deren Forschungsthemen sie für Laien aufbereiten müssen. Um die Forschungsprozesse der Studierenden optimal zu unterstützen, sind die beiden Veranstaltungsteile wie folgt ausgerichtet:

- Vorlesungsteil: Hier werden die Studierenden in drei Sitzungen in die Aufgabe eingeführt, ein aktuelles Forschungsthema für Laien entlang der Didaktischen Rekonstruktion aufzubereiten. Auch die Einteilung der Gruppen sowie die Zuordnung zu einer fachwissenschaftlichen Arbeitsgruppe wird hier zu Beginn vorgenommen. Im Anschluss fungiert die Vorlesung als Bindeglied zwischen allen Gruppen und als Strukturgeber, denn jede Gruppe stellt regelmäßig ihren Fortschritt im Forschungsprozess im Plenum im Vortrag vor. An den Vorträgen wird diskutiert und beraten, wie im Rahmen der Didaktischen Rekonstruktion weiter zu verfahren ist.

- Übungsteil: Die Übung findet nicht im Plenum, sondern bedarfsorientiert statt. Die Studierenden können sich in der Übung zu den anstehenden Forschungsaufgaben fachdidaktisch beraten lassen. Außerdem gehören zum Zeitkontigent der Übung die durchzuführenden Forschungsarbeiten, was z. B. die Konsultationen mit den Fachwissenschaftler*innen sowie der Kontakt mit Laien umfasst, sodass Interviews durchgeführt werden können. Auch die Erprobung der entwickelten Lernstationen gehört zum Übungsteil.

Prüfung und Bewertung

Die Studierenden sind dazu angehalten, ihre Ergebnisse in jeder Kleingruppe zweimal im Plenum zu präsentieren: Einmal werden die Ergebnisse des analytischen Forschungsteils vorgestellt und einmal die des empirischen Forschungsteils. Hierbei handelt es sich in beiden Fällen um Studienleistung mit je einer Dauer von 30 Minuten. Die Vorstellung dient der Unterstützung durch das Plenum, denn hier wird auf Basis der bisherigen Forschungsergebnisse besprochen, wie eine Lernstation zum gewählten Inhalt gestaltet sein könnte, die den Ergebnissen Rechnung trägt. Bei der Prüfungsleistung handelt es sich um eine Hausarbeit. Diese soll entlang der Didaktischen Rekonstruktion strukturiert sein. Das bedeutet, dass die Studierenden zunächst die Ziele und die Mittel darstellen, die im Rahmen des Moduls vorgegeben wurden. Im Anschluss beschreiben sie dann den Prozess der Didaktischen Rekonstruktion mit den inhärenten analytischen und empirischen Forschungsanteilen, die letztlich in eine Lernstation münden, die es im Modul zu erstellen galt. Für die Bewertung der Hausarbeit wurde eine Bewertungsbogen erstellt, der den Studierenden bereits zu Beginn des Moduls zugänglich gemacht wurde. So konnten sie den Bewertungsbogen bereits zur Gestaltung ihrer Präsentation und ihrer Hausarbeit als Hilfestellung heranziehen.

Erfahrungen

Ein Vorteil der Ausrichtung des Moduls entlang der Didaktischen Rekonstruktion besteht darin, dass der Rahmen für die zu leistenden Forschungsaufgaben präzise abgesteckt ist. Das Modell verleiht dem Modul eine gut nachvollziehbare innere Strukturierung. Ferner wird deutlich, dass Forschung und Entwicklung eng zusammenhängen und die Forschung eine dienende Rolle einnimmt, um Lernangebote zu erzeugen, die mit höherer Wahrscheinlichkeit von den Lernenden angenommen werden, weil sie fachlich präzise sind und zugleich auf die empirisch erhobenen Lernendenperspektiven rekurrieren. Als Herausforderung hat sich erwiesen, dass für die Erfassung der Lernendensicht Proband*innen angeworben werden müssen, die sich auf die Interviews einlassen. Hier war es mitunter nötig, die im Rahmen des Projekts forschen@studium zur Verfügung gestellten Mittel für die Vergütung der Proband*innen einzusetzen. Es wurde ein niedriger zweistelliger Betrag für die Teilnahme gezahlt. Da der Prozess der Didaktischen Rekonstruktion davon abhängig ist, dass Proband*innen zur Verfügung stehen, kann man sich als Dozent*in unter Umständen in eine schwierige Lage bringen, wenn keine Mittel zur Verfügung stehen und die Proband*innen nicht ohne Bezahlung teilnehmen möchten. Sobald Mittel angeboten wurden, haben sich jedoch sehr viele Proband*innen gemeldet, sodass festgestellt werden kann, dass die empirische Forschung mit hoher Wahrscheinlichkeit gesichert ist, wenn eine Aufwandspauschale gezahlt wird. Ferner ist es wichtig, bei der Didaktischen Rekonstruktion und den inhärenten Forschungsaufgaben klare Zeitfenster im Modul festzulegen und Meilensteine zu definieren. So sollte der Prozess der fachlichen Klärung bspw. innerhalb von 5 Wochen abgeschlossen werden, sodass genug Zeit für die empirische Forschung bleibt. Wird darauf nicht geachtet, dann hat die Erfahrung gezeigt, dass einige Studierendengruppe nicht in der Lage sind, sich ausreichend effektiv selbst zu organisieren, sodass sie den Prozess der Didaktischen Rekonstruktion schlussendlich nicht innerhalb der im Modul zur Verfügung stehenden Zeit beenden können.

Fazit

Das Forschende Lernenden hat sich dann als effektiv erwiesen, wenn den Studierenden der diesbezügliche Nutzen für ihre eigene Professionalisierung deutlich gemacht wurde. Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion hat den Vorteil, dass es Entwicklungsforschung repräsentiert, in der Forschung eine dienende Funktion einnimmt, um zu entwickelnde Lernprodukte fundiert zu entwickeln bzw. zu verbessern. Außerdem konturiert das Modell die Prozesse des Forschenden Lernens aufseiten der Studierenden insofern, als klare Arbeitsschritte und Forschungsrichtungen vorgesehen sind. Die Studierenden erhalten somit einen klaren Rahmen für ihre individuellen Forschungsprozesse, den sie je nach dem gewählten Inhaltsgebiet, das sie aufzubereiten gedenken, spezifisch ausgestalten müssen. Das Modell der Didaktischen Rekonstruktion vermag also als Instrument für das Forschende Lernen von Lehramtsstudierenden im Fach Physik zu fungieren.