Allgemeines

Lehrender

Dr. Carolin Danzer

Veranstaltung

Vorbereitung und Begleitung des Projektbands Elementarmathematik – Mathematik mit dem „LMU-Klimakoffer“

Modul

prx566 – Projektband

Studiengang

M. Ed. (GHR) Elementarmathematik

Fakultät

Fakultät V – Mathematik und Naturwissenschaften

Institut

Institut für Mathematik

Semester

WiSe 2024/25

Turnus

wöchentlich

Anzahl Studierende

15

KP des Moduls

10

Prüfungsform

Portfolio

Kategorien

Forschendes Lernen

Lehrkräftebildung

Mathematik und Naturwissenschaften

Seminar

Wie kann Bildung für nachhaltige Entwicklung mit den prozessbezogenen Kompetenzen im Mathematikunterricht einhergehen? Studierende entwickeln dazu eine qualitative Fragestellung und Interviewstudie mit dem LMU-Klimakoffer.

Inhalte und Lernziele

Das Seminar „Vorbereitung und Begleitung des Projektbands“ stellt das Auftaktseminar für das Projektband in der Praxisphase des GHR300 im Fach Elementarmathematik dar, in dessen Rahmen die Studierenden im Sinne des Forschenden Lernens über insgesamt drei Semester hinweg eigene Forschungsprojekte entwickeln, durchführen und mittels geeigneter Methoden auswerten. Ziel des hier dargestellten Vorbereitungsseminars im Wintersemester 2024/2025 war es, eine eigene Fragestellung sowie ein hierfür geeignetes Forschungsdesign zu entwickeln, um im anschließenden Praxisblock die Forschungsprojekte durchführen zu können.

Zentrales Ziel des Moduls ist dabei die Entwicklung einer wissenschaftsbasierten Reflexionsfähigkeit. In diesem Sinne steht die Förderung des forschungsbasierten, forschungsorientierten Lernens und des Forschenden Lernens im Zentrum des Gesamtmoduls.

Kompetenzziele (entsprechend der prx566-Modulbeschreibung):

Die Studierenden

- lernen, Ergebnisse der fachdidaktischen, fachwissenschaftlichen bzw. bildungswissenschaftlichen Forschung kritisch und auf der Basis von Forschungsliteratur und empirischen Studien zu interpretieren sowie eigene Forschungsergebnisse und die Ergebnisse anderer kritisch und theoriegeleitet zu reflektieren.

- nehmen selbst eine forschende Haltung ein und gestalten, erfahren und reflektieren in eigenen kleinen Forschungen fachspezifisch oder interdisziplinär die wesentlichen Phasen eines Forschungsvorhabens von der Entwicklung der Fragen und Hypothesen über die Wahl und Ausführung der Methoden bis hin zur Prüfung und Darstellung der Ergebnisse in selbstständiger Arbeit oder in aktiver Mitarbeit in einem übergreifenden Projekt.

Das Modul findet im Format „Empirische Studie“ statt: Der Schwerpunkt dieses Formats liegt auf der empirischen Untersuchung schul- bzw. unterrichtsrelevanter Fragestellungen. Das Format verfolgt das Ziel, aus einer dritten Perspektive heraus (neben der der Schüler*innen und der Lehrpersonen) Prozesse und Probleme des schulischen Alltags forschend zu betrachten und dabei geeignete empirische Forschungsmethoden anzuwenden.

Für das Seminar im Wintersemester war hierfür der inhaltliche Schwerpunkt „Bildung für nachhaltige Entwicklung im/durch Mathematikunterricht“ vorgesehen. Mit dem Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums von 2021 ist es mittlerweile auch curricular die Zielsetzung, Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) über alle Schulfächer hinweg im Unterricht zu verankern und weiterzuentwickeln, um die Schüler*innen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln zu befähigen. Gerade die Mathematik als Grundlagenfach leistet hier einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis und dem kritischen Hinterfragen von ökologischen, ökonomischen und sozialen Zusammenhängen. Dennoch ist der Bereich BNE im bisherigen Studienverlauf des Faches Elementarmathematik kein fester Bestandteil, sodass es sich anbietet, sich mit diesem „neuen“ Unterrichtsinhalt auf explorativer Ebene mit der Verknüpfung der Thematiken BNE und Mathematikunterricht auseinanderzusetzen.

Während die Forschungsmethodik im Rahmen des Seminars vorgegeben wurde, hatten die Studierenden im Rahmen des Themenschwerpunkts die Möglichkeit, ihr Forschungsthema und -anliegen selbstständig zu wählen bzw. zu entwickeln. Die vorgegebene Rahmenbedingung war die Planung, Durchführung und Auswertung einer qualitativen Interviewstudie in einer selbstgewählten Klassenstufe. Für die Interviewstudie waren im Seminar für das Forschungsanliegen geeignete Aufgaben samt Interviewleitfaden zu entwickeln und mittels (Peer-Feedback) zu finalisieren.

Aktivitäten der Studierenden bzw. Methodenauswahl

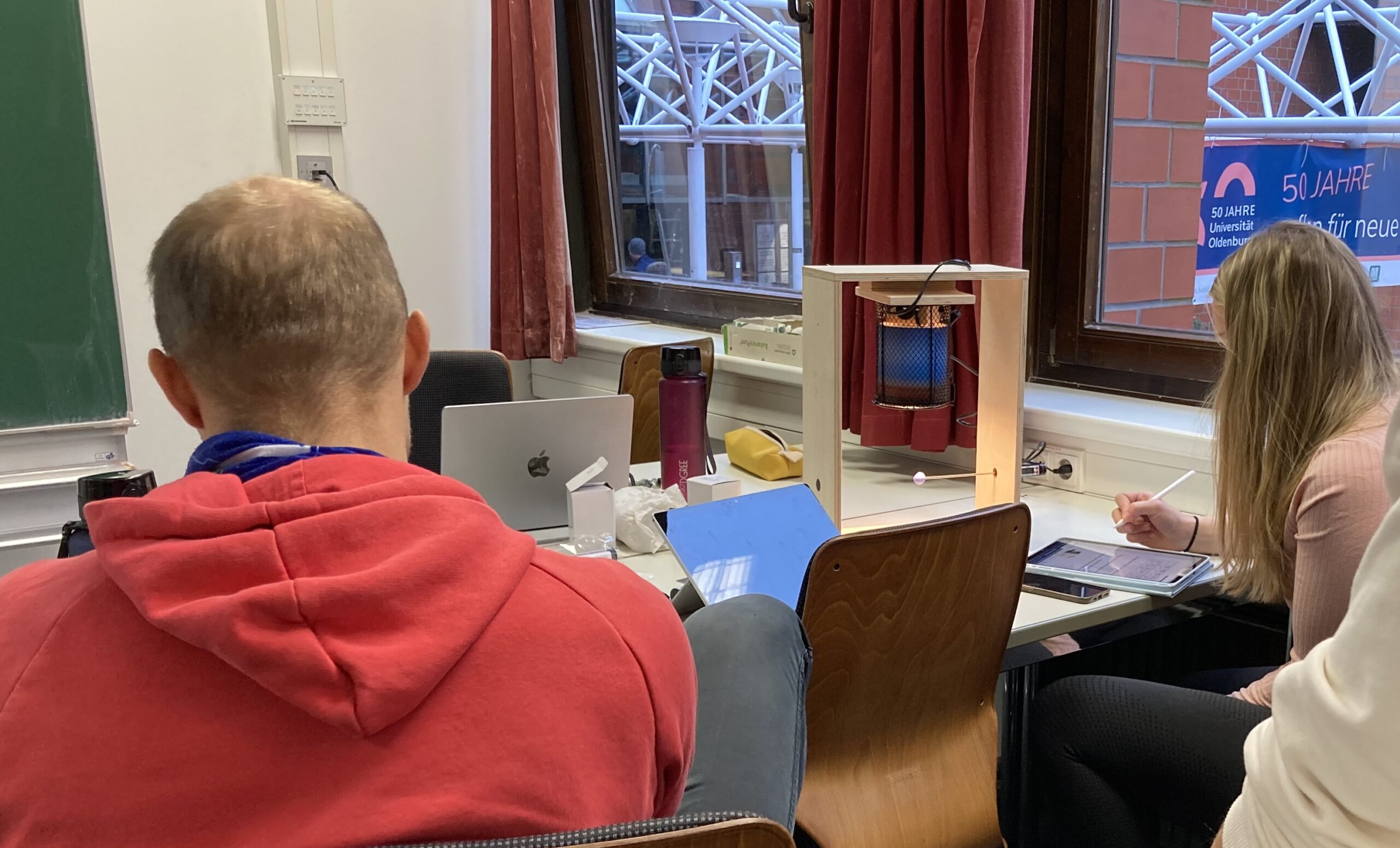

Im beschriebenen Seminar steht in der ersten Semesterhälfte Zeit zur Verfügung, um eine interessante und aus mathematikdidaktischer Perspektive relevante Forschungsfrage zu entwickeln und ein entsprechendes Studiendesign zu konzipieren. Neben thematischen Inputsitzungen unter anderem zum Thema BNE und Forschungsmethoden sollen die Studierenden die Möglichkeit haben, sich aktiv-entdeckend mit Themen der BNE auseinanderzusetzen und das mathematikdidaktische Potential zu analysieren. Um dem interdisziplinären Charakter der BNE gerecht zu werden, soll hierzu der sogenannte „LMU-Klimakoffer“ eingesetzt werden – fünf Exemplare konnten hierfür mit der Unterstützung von forschen@studium angeschafft werden.

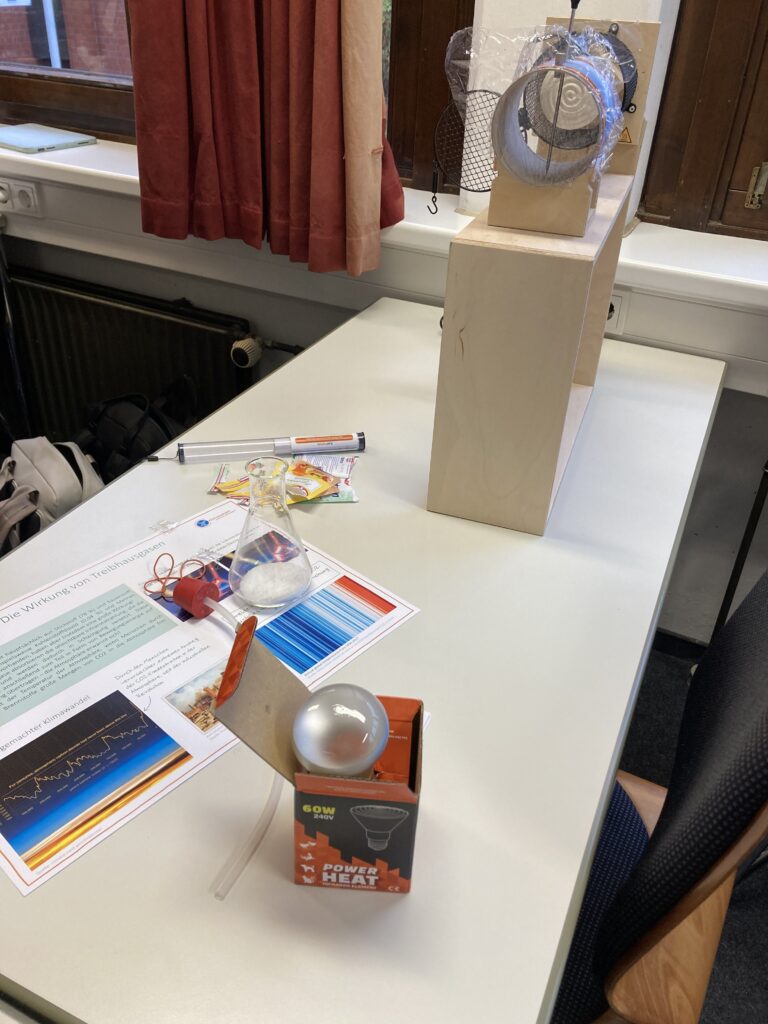

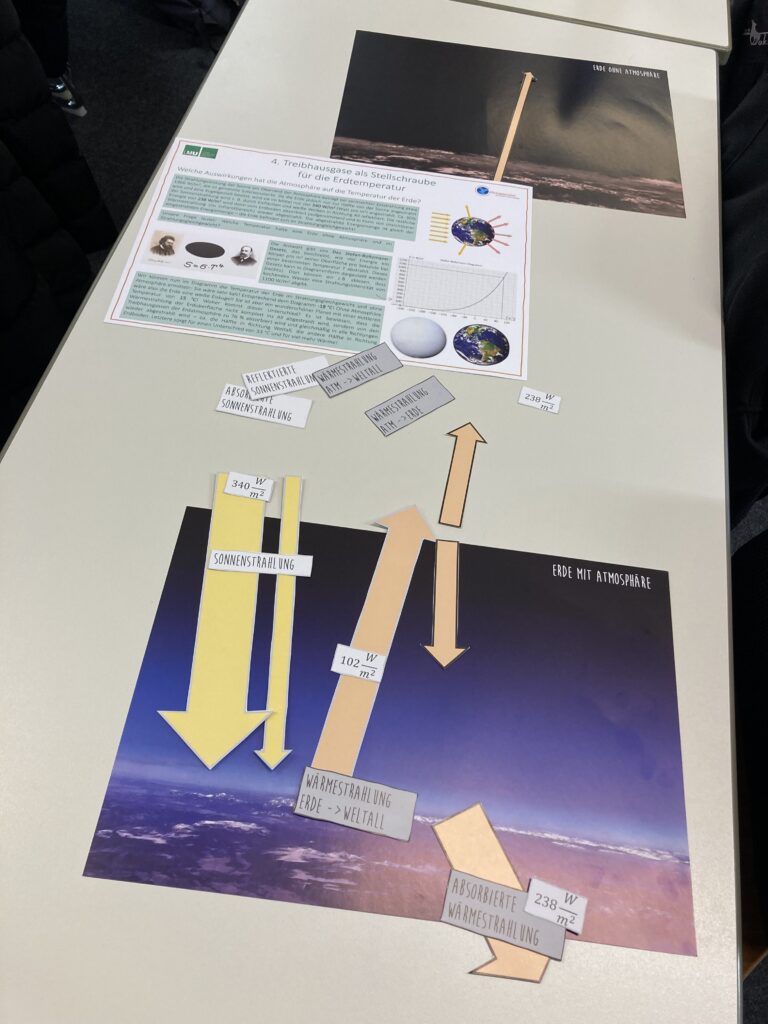

Der Klimakoffer ist aus dem Projekt „Klimawandel: verstehen und handeln“ der Ludwig-Maximilians-Universität München entstanden (siehe auch: https://klimawandel-schule.de/de/der-lmu-klimakoffer). Er dient dazu, wissenschaftliche Hintergründe und Folgen des Klimawandels mit verschiedenen Experimenten erfahrbar zu machen. Die Studierenden können sich hierbei unter anderem mit der Absorption von Wärmestrahlung durch CO2, der Strahlungsbilanz der Erde oder der Versauerung der Meere auseinandersetzen. Um in einigen Experimenten die für die Beobachtung des Treibhauseffekts relevante Infrarotstrahlung sichtbar zu machen, wurde zusätzlich die Anschaffung einer Wärmebildkamera unterstützt.

Die Phänomene bzw. Experimente des LMU-Klimakoffers wurden in zwei Seminarsitzungen à 90 Minuten von den Studierenden durchgeführt und insbesondere aus mathematischer und mathematikdidaktischer Perspektive reflektiert:

- Welche Mathematik steckt in den Experimenten?

- Welches mathematische Vorwissen ist nötig?

- Welche inhalts- und prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen werden vermittelt?

- Welche Schwierigkeiten können aus mathematischer/mathematikdidaktischer Perspektive auftreten?

- Welchen Beitrag leistet das mathematische Wissen zur Ausbildung der Kompetenzen des Lernbereichs globale Entwicklung (Erkennen, Bewerten, Handeln)?

- Wie könnte die Aktivität für andere Klassenstufen (z. B. Klasse 1-4, Klasse 5-6) angepasst werden?

Die eigenen Auseinandersetzungen sollte die Studierenden dazu anregen, eigene Ideen für Forschungsprojekte zu sammeln und im Laufe des Seminars zu einer konkreten Fragestellung auszuschärfen – hierbei konnte sich der Experimente aus dem Klimakoffer bedient oder diese als Ausgangspunkt für eigene Lernumgebungen genutzt werden.

Die Studierenden lernen über das Semester hinweg in einem Wechsel aus inhaltlichen Inputs der Dozentin, kooperativen Arbeitsphasen in ihren Forschungsteams und regelmäßigen Austausch- und Feedbackphasen:

Einstieg: Zu Beginn reflektieren die Studierenden ihre eigene Haltung: Was bedeutet Nachhaltigkeit? Warum ist BNE im Mathematikunterricht relevant? Dies geschieht in Diskussionen und kurzen schriftlichen Reflexionen.

Theorie- und Methodeneinführung: Die Dozentin gibt gezielte Inputs zu Bildung für nachhaltige Entwicklung und zur Interviewmethodik. Diese werden im Plenum gemeinsam diskutiert und in den Forschungsteams auf das eigene Projekt übertragen.

Experimentiersitzungen (siehe oben): In den Labor-Sitzungen experimentieren die Studierenden eigenständig mit dem LMU-Klimakoffer, reflektieren die Experimente aus mathematikdidaktischer Perspektive und entwickeln erste Ideen für mögliche Fragestellungen.

Forschungsplanung: Die Studierenden konkretisieren eigenständig ihr Forschungsanliegen, formulieren eine vorläufige Forschungsfrage und entwerfen Vorschläge für Aufgaben, die in mathematikdidaktischen Interviews eingesetzt werden können.

Peer-Feedback: In schriftlichen Feedbackrunden bewerten die Studierenden gegenseitig ihre Forschungspläne anhand vorgegebener Leitfragen:

- Ist das Anliegen sinnvoll und relevant?

- Ist die Forschungsfrage konkret und geeignet formuliert?

- Passen die Aufgaben zum Forschungsanliegen?

- Fördern die Aufgaben prozessbezogene Kompetenzen?

- Bieten sie Potential für den Lernbereich Globale Entwicklung?

Beratung: Jede Gruppe nimmt verpflichtend mindestens eine individuelle Beratungssprechstunde mit der Dozentin wahr, um das Forschungsanliegen, die Fragestellung und die Aufgaben zu schärfen.

Präsentation & Diskussion: Am Ende der Vorlesungszeit stellen die Gruppen ihr Forschungsanliegen, die Forschungsfrage sowie den Interviewleitfaden mit Aufgaben vor. Jede Gruppe formuliert gezielt, wozu sie Rückmeldungen haben möchte, und erhält strukturierte Rückmeldungen vom gesamten Seminar.

Prüfung und Bewertung

Die Prüfungsform ist durch das Modul vorgegeben: Die Studierenden erstellen nach Abschluss des Seminars ein benotetes Portfolio in Form eines Projektexposés. Darin dokumentieren und reflektieren sie ihre Projektidee und Forschungsplanung.

Das Exposé baut auf den Seminaraktivitäten auf und integriert das erhaltene Peer-Feedback, die Rückmeldungen aus Beratungssprechstunden mit der Dozentin sowie die im Rahmen der Abschlusspräsentationen diskutierten Aspekte.

Inhaltlich umfasst das Projektexposé:

- Hinführung zum Thema und Darstellung der Relevanz (Bezug zu aktuellen Fakten, Trends und Entwicklungen)

- Überblick über den fach(-didaktischen) Forschungsstand sowie eine kritische und themenfokussierte Diskussion

- Entwicklung und Begründung der Projektidee und Forschungsfrage auf Basis der Literatur

- Finaler Interviewleitfaden

- Darstellung des methodischen Vorgehens, inklusive literaturbasierter Begründung der Aufgaben und Leitfadenkonzeption sowie Ausblick auf die geplante Auswertung.

Erfahrungen

Das Lehrkonzept hat sich insgesamt bewährt. Besonders positiv war das regelmäßige Einplanen von Zeit für Reflexion und Feedback: Studierende konnten ihre Ideen in verschiedenen Phasen vorstellen, Rückmeldungen von der Dozentin und der Seminargruppe erhalten und diese in die Weiterentwicklung ihrer Projekte integrieren. Dieser Austausch wurde in der Lehrevaluation ausdrücklich als sehr wertvoll hervorgehoben:

„An dem (Pro)Seminar hat mir gefallen…

… dass wir die Interviewleitfäden mit allen besprochen haben und auch die Ideen im Plenum reflektieren konnten und Feedback geben und bekommen konnten

… Der aktive Austausch und das Feedback einholen untereinander sowie von der Dozentin

… Ich fand es sehr gut, dass wir unseren Interviewleitfaden vor den anderen Studierenden vorstellen konnten, um uns Feedback einzuholen. Sowohl das Feedback der Studierenden als auch das von Frau Danzer hat uns als Gruppe sehr viel weitergebracht.“

Die Rückmeldungen zur Einbindung des LMU-Klimakoffers waren dagegen gemischt: Während einige Studierende den Praxisbezug und die Anknüpfung an konkrete Experimente als bereichernd empfanden – auch um die Herausforderungen der Verknüpfung von Mathematikunterricht und BNE selbst zu erfahren, äußerten andere, dass sie den Mehrwert für ihre eigene Projektarbeit weniger klar erkennen konnten.

Trotz der geteilten Rückmeldungen aus Studierendenperspektive zeigte sich der Klimakoffer als wertvolles Instrument, um Nachhaltigkeitsthemen im Fach Mathematik konkret und erfahrbar zu machen. Besonders in der an die Experimente anschließende Reflexion und Diskussion konnten Zusammenhänge von BNE und Mathematikunterricht sichtbar gemacht, kritisch reflektiert und aus mathematikdidaktischer Sicht relevante Aspekte herausgearbeitet werden.