Allgemeines

Lehrender

Prof. Dr. Clemens Hillenbrand

Veranstaltung

Didaktik und professionelles Handeln I. Schwerpunkt: unter besonderer Berücksichtigung des Erwerbs mathematischer Kompetenzen und naturwissenschaftlicher Lernbereiche

Modul

sop632: Didaktik und professionelles Handeln im Förderschwerpunkt Lernen

Studiengang

Master of Education (Sonderpädagogik)

Fakultät

Fakultät I – Bildungs- und Sozialwissenschaften

Institut

Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik

Semester

SoSe 2024

Turnus

wöchentlich

Anzahl Studierende

15

KP des Moduls

6

Prüfungsform

Hausarbeit

Kategorien

Bildungswissenschaften und Pädagogik

Forschendes Lernen

Lehrkräftebildung

Seminar

Stud.IP

Die Prävention von und Intervention bei Schwierigkeiten in Lernprozessen stellt die Hauptaufgabe von Sonderpädagog:innen im Förderschwerpunkt Lernen dar. Um diese Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen und passgenaue Unterstützungsmöglichkeiten umsetzen zu können, ist fundiertes Fachwissen zu Diagnostik, zur Entwicklung spezifischer Kompetenzen sowie evidenzbasierten Methoden und Programmen notwendig.

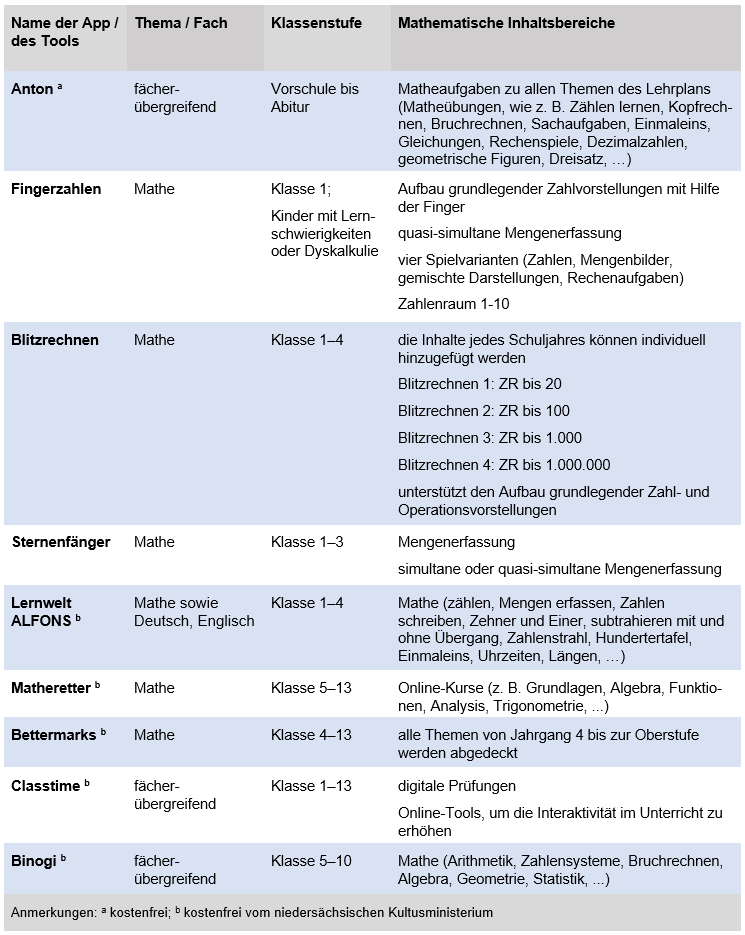

Im Seminar stehen mathematisch-naturwissenschaftliche Kompetenzen im Zentrum. Zunächst werden wichtige theoretische Grundlagen zur Entwicklung und Diagnostik vermittelt und erarbeitet, um darauf aufbauend evidenzbasierte Möglichkeiten der Prävention und Intervention gemeinsam zu erproben und zu diskutieren. Neben vorliegenden evidenzbasierten und materialgestützten Förderprogrammen liegt der Fokus auf digitalen Anwendungen und Apps, die den Schulen vom Niedersächsischen Kulturministerium kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, sowie weiteren digitalen Anwendungen (Liste siehe unten). Diese sollen nach der Behandlung im Seminar in einer Phase des Forschenden Lernens in der Praxis (im parallel stattfindenden Praktikum) erprobt und hinsichtlich unterschiedlicher Kriterien geprüft werden (z. B. Wirksamkeit, Praktikabilität, Eignung für die Zielgruppe).

Inhalte und Lernziele

Schwerpunkt I: Schwierigkeiten in der mathematischen Kompetenzentwicklung (Entwicklungsmodelle, Diagnostik)

- Erarbeitung und Vertiefung der theoretischen Grundlagen im Seminar

- Arbeit mit Fallbeispielen (z. B. diagnostische Ergebnisse auswerten)

Schwerpunkt II: Prävention und Intervention bei Schwierigkeiten in mathematischen Kompetenzen

- Kennenlernen, Erproben und Diskutieren evidenzbasierter Förderprogramme und -methoden

- Kennenlernen, Erproben und Diskutieren digitaler Anwendungen und Apps

Schwerpunkt III: Forschendes Lernen im parallel stattfindenden Praktikum

- Auswahl des/der Schüler*in, Formulierung einer Fragestellung, Beobachtung, Kompetenzerfassung

- Auswahl einer passenden digitalen Anwendung bzw. App

- Umsetzung der Förderung mit der digitalen Anwendung bzw. App und parallel dazu Durchführung von kurzen Lernverlaufsmessungen (CBMs) zur Datenerhebung

- Evaluation und Reflexion der durchgeführten Förderung, Bewertung der eingesetzten digitalen Anwendung bzw. App (Datenauswertung)

Digitale Anwendungen

Prüfung und Bewertung

Die Prüfung erfolgt in Form einer Hausarbeit, welche aus drei Teilen besteht:

- Theoretische Grundlagen

Die Studierenden beschreiben die theoretischen Grundlagen der mathematischen Kompetenzentwicklung. Dabei ordnen Sie die Kompetenzen des zu fördernden Kindes theoretisch ein und begründen die inhaltliche Ausrichtung der Förderung. - Konzeption der Lernförderung mit einem digitalen Tool

In diesem Teil beschreiben die Studierenden das ausgewählte Tool zur Förderung der mathematischen Kompetenzen und begründen die Passung für die Kompetenzen des Kindes. Zudem erläutern die Studierenden die Durchführung und Umsetzung des Tools im praktischen Kontext. - Reflexion

Die Studierenden reflektieren abschließend den Gesamtprozess (Ermittlung der Lernschwierigkeiten, Auswahl des Tools, Konzeption, Durchführung und Evaluation der Förderung, Praktikabilität des Tools) anhand selbstgewählter Kriterien.

Erfahrungen

Im Rahmen des Seminars wurden verschiedene digitale Tools betrachtet und deren Einsatzmöglichkeiten für die Lernförderung bewertet sowie praktisch erprobt.

Das Kennenlernen der digitalen Tools sowie die Erprobung motivierte die Studierenden sehr – die Relevanz für die anstehende Praxistätigkeit wurde deutlich. Durch die Möglichkeit, die Tools im Rahmen des Seminars auszuprobieren, konnten sie nicht nur ihr Wissen über mögliche Tools erweitern, sondern auch ein tieferes Verständnis für die Passung von fehlenden mathematischen Kompetenzen und geeigneten Schritten für die Förderung entwickeln. Diese aktive Auseinandersetzung förderte das Engagement der Studierenden.

Die Einordnung der digitalen Tools in theoretische Modelle wurde von den Studierenden besonders positiv hervorgehoben. Dies ermöglichte ihnen einen kritischen Blick auf die Vielzahl an digitalen Angeboten. Die Studierenden lernten, welche Kriterien bei der Auswahl von Tools wichtig sind.

Die praktische Erprobung der digitalen Tools wurde als äußerst gewinnbringend bewertet. Die gewonnenen Erfahrungen werden ihnen helfen, bei zukünftigen Förderentscheidungen sicherer und kompetenter verfügbare Tools auszuwählen.

Insgesamt hat sich gezeigt, dass Forschendes Lernen in Verbindung mit digitalen Tools nicht nur die Motivation steigert, sondern auch eine fundierte Grundlage für einen kritischen Umgang mit digitalen Medien schafft.