Allgemeines

Lehrende

Dr. Carmen Flury

Dr. Christina Krumbacher

Veranstaltung

Digitalisierung gestern und heute: Außerschulischer Lernort Computermuseum

Modul

biw330 – Medienbildung und Digitalisierung

Studiengang

Lehramt

Fakultät

Fakultät I – Bildungs- und Sozialwissenschaften

Institut

Institut für Pädagogik

Semester

SoSe 2025

Turnus

Block

Anzahl Studierende

21

KP des Moduls

3

Prüfungsform

fachdidaktische Übung mit Ausarbeitung

Kategorien

Bildungswissenschaften und Pädagogik

Digitale Medien

Forschendes Lernen

Lehrkräftebildung

Seminar

Das Blockseminar „Retrocomputing“, das in Kooperation mit dem Oldenburger Computermuseum (OCM) durchgeführt wurde, verfolgte das Ziel, Lehramtsstudierenden im Master einen kritisch-reflexiven Zugang zum digitalen Wandel zu eröffnen. Es war als Teil des Moduls „Medienbildung und Digitalisierung“ konzipiert und richtete sich an rund 25 Studierende, die sich im Sommersemester intensiv mit dem Verhältnis von Technologie, Gesellschaft und Bildung auseinandersetzen wollten.

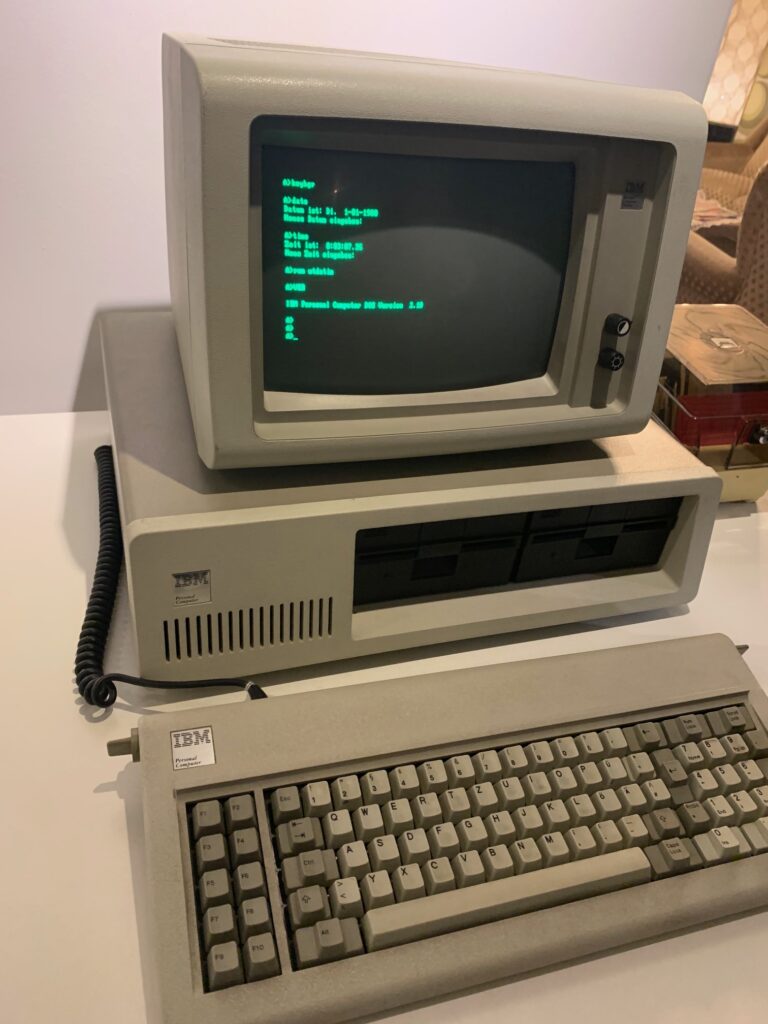

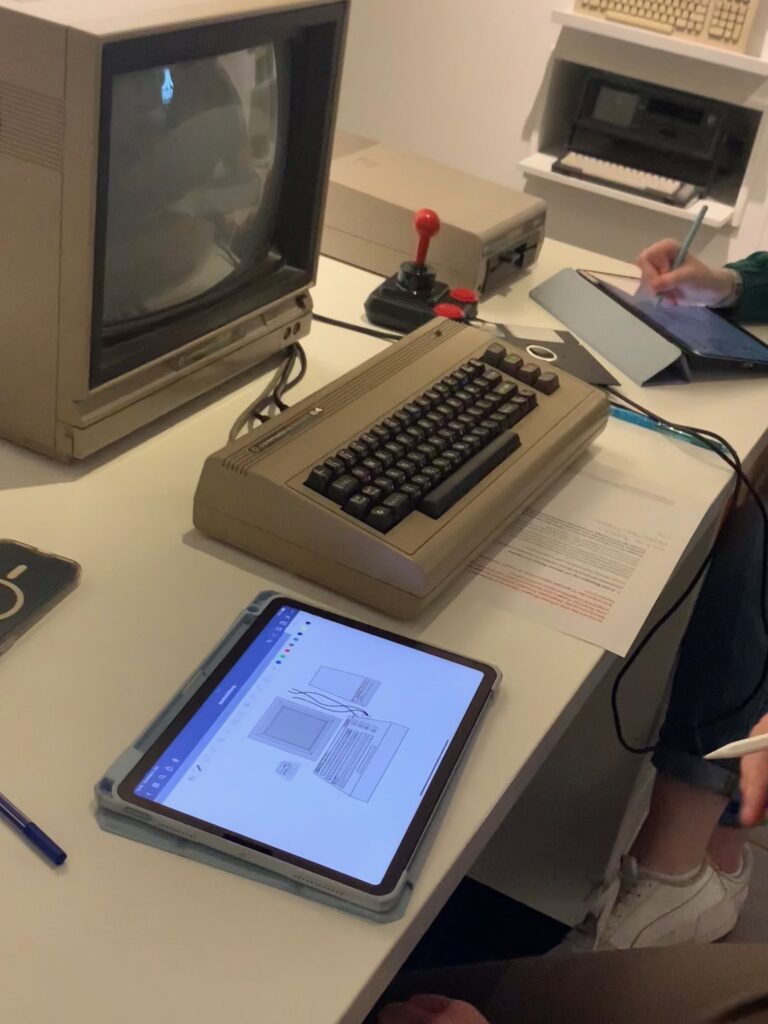

Das Besondere: Die Studierenden konnten an funktionierenden Computern aus verschiedenen Jahrzehnten mit allen Sinnen wahrnehmen, wie sich die Entwicklung und Nutzung digitaler Endgeräte stetig verändert hat. Die meisten Computer stammten aus der Zeit vor der Geburt der Studierenden; sie haben ein Stück Geschichte direkt hands-on erforschen und reflektieren können.

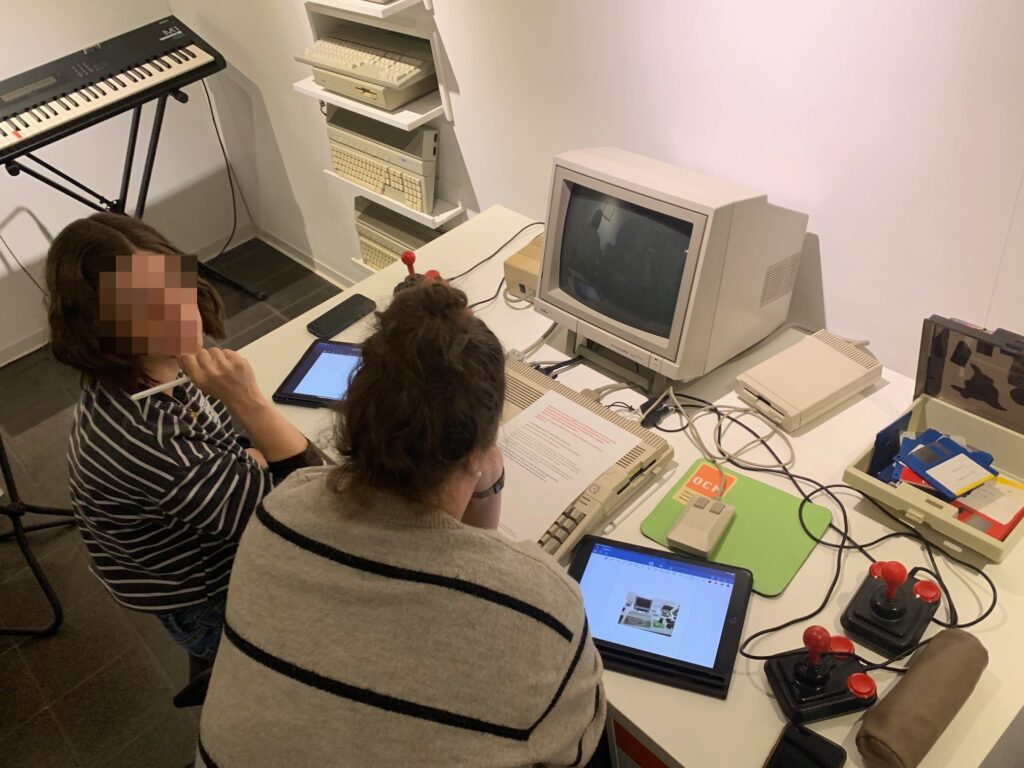

Das Blockseminar fand an drei Tagen (Freitag bis Sonntag) statt. Der erste Tag war der thematischen, konzeptuellen und methodologischen Einführung in das Forschende Lernen an historischen Rechnern gewidmet sowie einer allgemeinen Reflexion zum Lernbegriff. Die übrigen beiden Tage verbrachten die Studierenden im OCM. Nach einer Führung durch das Museum arbeiteten die Studierenden selbständig in Kleingruppen an einem Retrocomputer ihrer Wahl, wobei sie durch die fachkundigen Museumsmitarbeitenden und zwei Dozentinnen der UOL begleitet und unterstützt wurden.

Im Zentrum der Veranstaltung stand also die praktische, und vor allem auch sinnliche Auseinandersetzung mit funktionsfähigen Computern aus den 1970er und 1980er Jahren. Durch das Arbeiten am historischen Objekt sollten die Studierenden ein unmittelbares Verständnis für die Materialität und historische Entwicklung digitaler Medien gewinnen. Das Computermuseum als außerschulischer Lernort bot hierfür einen authentischen Rahmen, in dem die Studierenden die Möglichkeit erhielten, medienarchäologische Praxis und Forschendes Lernen zu verknüpfen.

Das Seminar gab Anstöße, Digitalisierung nicht nur als technischen, sondern auch als gesellschaftlich und kulturell geprägten Prozess zu begreifen. Neben Aspekten wie technologischem Fortschrittsdenken und Obsoleszenz wurden dabei auch Fragen der Nachhaltigkeit, der Designphilosophie und des eigenen Habitus gegenüber digitalen Bildungsmedien diskutiert. Die Studierenden sollten so in die Lage versetzt werden, Technik nicht nur zu nutzen, sondern kritisch, gestalterisch und mit Blick auf Schule und Lehre weiterzudenken.

Inhalte und Lernziele

Die Inhalte der Veranstaltung umfassten die praktische Erkundung und Inbetriebnahme von Retrocomputern die im Museum zur Verfügung standen. Ziel war es, die Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten zwischen historischer und aktueller Computertechnologie und deren Nutzung bewusst zu erfahren. Durch Reflexionen zu Materialität, Medialität und Design der alten Geräte wurden die Studierenden angeregt, eigene Denk- und Nutzungsgewohnheiten mit Blick auf heutige digitale Technologie zu Hause und im Klassenzimmer zu hinterfragen.

Das Seminar forderte sowohl den analytischen als auch den kreativen Zugang heraus: Zentrale Lernziele waren die Entwicklung einer kritisch-reflexiven Haltung gegenüber digitalen Technologien im Bildungsbereich, das Verständnis für deren historische Entwicklung und die Fähigkeit, Wechselwirkungen zwischen Technik, Gesellschaft und Unterrichtspraxis einzuordnen. Besonderes Augenmerk lag auf der Förderung von Kompetenzen des Forschenden Lernens, darunter die Formulierung eigener Fragestellungen, die eigenständige Erhebung und Auswertung von Daten sowie die Präsentation und Diskussion selbst gewonnener Erkenntnisse. Zudem wurden Geduld, Frustrationstoleranz und die Fähigkeit zur selbständigen Schwerpunktsetzung gestärkt.

Aktivitäten der Studierenden und methodische Umsetzung

Die Studierenden arbeiteten in kleinen Teams und teilweise einzeln an den ihnen zugewiesenen Retrocomputern. Die Annäherung an die Geräte erfolgte entlang sogenannter „Protokolle“: Diese von den Dozentinnen ausgeteilten Dokumente sammelten eine Vielzahl offener Handlungs- und Reflexionsanregungen, sogenannte „Prompts“, die den Studierenden helfen sollten, sich auf vielfältige Weise, sinnlich und kognitiv, mit der historischen Technik auseinanderzusetzen. Bewusst als „Prompts“ benannt, sollten diese Fragen und Handlungsanregungen eher zur kreativen und selbstbestimmten forschenden Aktivität anregen, anstatt als vorgegebene Aufgabenstellungen verstanden zu werden, die es sukzessive abzuarbeiten galt. Die Prompts hatten bewusst keinen verpflichtenden Charakter, sodass die Studierenden sich frei nach Interesse und vorhandener Zeit einzelne Aufgaben auswählen und vertieft bearbeiten konnten. Dies förderte eigenverantwortliches Lernen und ermöglichte individuelle Akzente in der Auseinandersetzung mit den Seminarinhalten.

Der erste Prompt regte Studierende dazu an, das ausgeschaltete Gerät zu beobachten, zu skizzieren und zu beschreiben, und dabei Materialität, Spuren der Nutzung oder Besonderheiten der Ästhetik zu dokumentieren. Anschließend unternahmen Studierende erste Versuche, das Gerät zu bedienen und in Betrieb zu nehmen – dabei standen Erfahrungen mit Einschalten, Nutzung von Tastatur oder Bildschirm sowie die Konfrontation mit für heutige Nutzer*innen ungewohnten Funktionen im Fokus. Die Prompts forderten dazu auf, bewusst auf Geräusche, Haptik, Körperhaltung, Interaktionen mit Anschlüssen oder physischen Schnittstellen sowie auf die Reaktionen des Geräts zu achten. Die Studierenden wurden dazu ermuntert, Unterschiede zu heutigen digitalen Geräten festzuhalten und – wo vorhanden – auch Nutzer*innen-Handbücher aus der Zeit hinzuzuziehen, um den Wandel im Umgang und in der Sprache digitaler Technologie nachzuvollziehen.

Im Verlauf des Seminars präsentierten die Studierenden zwischendurch ihre bisherigen Beobachtungen und Gedanken zu dem von ihnen untersuchten Retrocomputer im Plenum. Diese Interaktionen in der ganzen Seminargruppe fanden während Rundgängen statt, wodurch ein gegenseitiger Austausch und die Diskussion über Erfahrungen, Schwierigkeiten und „Aha“-Momente gefördert wurden. Eine abschließende gemeinsame Reflexionsrunde am Ende des Blockseminars bot Möglichkeit, persönliche Erkenntnisse, irritierende oder spannende Momente, aber auch offene Fragen zu benennen und gemeinsam zu diskutieren.

Prüfung und Bewertung

Die Prüfungsleistung bestand in einem Portfolio, das von jedem*r Studierenden über den Verlauf des Blockseminars hinweg erstellt und anschließend mit weitergehenden Gedanken, Notizen und Reflexionen im Nachgang zum Blockseminar ergänzt werden konnte. Das Portfolio beinhaltete Skizzen, Notizen, kurze Gedanken und Assoziationen, aber auch ausführliche Antworttexte auf ausgewählte Prompts, ebenso wie Fotografien, Audioaufnahmen und kreative oder künstlerische Bearbeitungen. Den Studierenden stand es frei, ihr Portfolio nach dem Seminar direkt abzugeben, oder es in den folgenden drei Wochen noch mit weiteren Reflexionen abzurunden und ihre Lernerfahrungen mit etwas zeitlicher Distanz zu ergänzen oder graphisch zu illustrieren.

Zur Bewertung wurde ein Kriterienraster erstellt, das folgende Aspekte fokussierte:

- Nachvollziehbarkeit und Tiefe der eigenen Auseinandersetzung mit den Retrocomputing-Prompts (materielle, sinnliche und affektive Dimensionen)

- Reflexion der eigenen Erfahrungen, auch im Vergleich zu heutiger Technik (kritische Analyse, Fähigkeit zum Hinterfragen technologischer, zeitlicher, materieller oder pädagogischer Vorannahmen)

- Eigenständigkeit und Kreativität des Umgangs mit den offen gestalteten Prompts im Forschungsprozess

- Kontextualisierung der Ergebnisse in weiteren gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlichen, sowie schulischen/bildungstheoretischen Zusammenhängen

- Darstellung, Struktur und Nachvollziehbarkeit der Ausführungen

Von den Dozentinnen wurde während des Blockseminars wiederholt betont, dass nicht alle Prompts oder Aufgaben bearbeitet werden müssen; vielmehr war es willkommen, wenn sich Studierende auf wenige, dafür intensiv erforschte Aspekte konzentrierten. Dieser offene Ansatz im Prüfungsformat erforderte intensive Begleitung und Klarstellung, da viele der Teilnehmenden zunächst unsicher bezüglich der Bewertung und des Umfangs ihrer Portfolios waren.

Erfahrungen

Das offene, experimentelle Setting des Seminars wurde von den Studierenden zwar als herausfordernd, aber sehr gewinnbringend erlebt. Besonders positiv hervorgehoben wurden die Möglichkeit zur eigenständigen Schwerpunktsetzung und die Ermutigung, auch ungewohnte, herausfordernde oder als „scheiternd“ und frustrierend empfundene Erfahrungen als wertvolle Erkenntnisse zu reflektieren. Die unmittelbare, praktische Arbeit mit historischen Geräten schärfte das Bewusstsein für die Materialität digitaler Technik und führte zu einem tieferen Verständnis über Design, Nutzungsstandards und Wandel von Bedienkonzepten.

In der Evaluation wie auch in den Portfolios beschrieben Studierende, wie das Scheitern bei selbstgestellten Aufgaben, die sie an den Rechnern lösen wollten, aber auch das ungewohnte Warten oder die körperlichen Auswirkungen beim Arbeiten mit der alten Hardware zu einer neuen Sicht auf den Alltagsgebrauch digitaler Technik im Bildungskontext im historischen Wandel beitrugen. Der kreative Umgang mit der Prüfungsleistung wurde als befreiend empfunden, erforderte jedoch intensive Anleitung, um Unsicherheiten abzubauen.

Für kommende Durchführungen des Retrocomputing-Seminars empfiehlt sich, die Offenheit der Aufgabenstruktur und des Bewertungsrahmens noch klarer im Vorfeld zu kommunizieren, um Verunsicherungen zu reduzieren. Es hat sich darüber hinaus bestätigt, dass ausreichend Raum für gemeinschaftliche Reflexion im Plenum sowie für individuelle Forschungsphasen essenziell ist. Nur so können unterschiedliche Herangehensweisen ermöglicht werden, die in der Folge eine Bandbreite an verschiedenen wertvollen Erkenntnissen hervorbringen, wovon die ganze Seminargruppe profitieren kann.

Die Kooperation mit dem Computermuseum als außerschulischem Lernort hat sich als sehr bereichernd erwiesen und bot neue Anlässe für Diskussionen über innovative Unterrichtsformate, insbesondere in Bezug auf außerschulische Lernorte, sowie vor allem auch die Rolle von Technikgeschichte und historischem Bewusstsein für den digitalen Wandel in der Ausbildung von Lehramtsstudierenden und in der digitalen Bildung von Schüler*innen.

Forschendes Lernen an Historischen Computern

Das Seminar setzte das Prinzip des Forschenden Lernens konsequent um. Von der eigenständigen Entwicklung von Fragestellungen über die praktische Erhebung und Analyse von „Daten am Objekt“, also das Erspüren, Beschreiben und Skizzieren der Geräte, bis zur abschließenden Präsentation im Plenum sowie schriftlich im Portfolio durchliefen die Studierenden eigenständig die verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses. Wesentlich war dabei die Erfahrung, dass Forschung weder voraussetzungsfrei noch standardisiert ist, sondern in jedem Schritt Kreativität, Offenheit und Selbstreflexion verlangt.

Die Studierenden waren frei darin, ihr Vorgehen zu wählen, Schwerpunkte zu setzen und auch ungewöhnliche, kreative Wege bei der Ergebnisdarstellung zu gehen. Im Seminar wurde Unsicherheiten aktiv begegnet und Offenheit für eigene Interessen, Erlebnisse und Ausdrucksformen ausdrücklich kommuniziert und unterstützt.

Fazit

Das Seminar „Retrocomputing“ zeigt den Mehrwert auf, den eine praxisorientierte, forschende Auseinandersetzung mit historischen Medien- und Technikartefakten in der Lehrer*innenbildung wie auch allgemein für Studierende in Bezug auf Digitale Bildung bringen kann. Durch die Verbindung von experimenteller empirischer Forschungstätigkeit, Portfolioarbeit, individueller und gemeinsamer Reflexion sowie kreativer Freiheit eröffnen sich neue Lernräume, in denen Studierende ihre eigenen Denkmuster kritisch beleuchten, sich darin üben, in Alternativen zu denken und somit ein Verständnis von Digitaler Bildung als ein gestaltbares Zukunftsfeld entwickeln können.

Bei Interesse an den Protokollen bzw. Prompts sowie konkreten Ergebnissen aus den Studierendenportfolios oder Fragen zur Durchführung kontaktieren Sie uns bitte per Mail: carmen.flury@uol.de und christina.krumbacher@uol.de