Allgemeines

Lehrende

Dr. Marion Koelle

Mikołaj Woźniak

Veranstaltung

Digital Design and Fabrication

Modul

inf175 – Spezielle Themen aus dem Gebiet „Medieninformatik und Multimedia-Systeme“ II

Studiengang

Master Engineering of Socio-Technical Systems, Master Informatik

Fakultät

Fakultät II – Informatik, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften

Institut

Institut für Informatik

Semester

SoSe 2024

Turnus

wöchentlich/vierzehntägig

Anzahl Studierende

10

KP des Moduls

6

Prüfungsform

Portfolio

Kategorien

Blog

Forschendes Lernen

Informatik

Praktikum

Stud.IP

Übung

Vorlesung

Ausgangspunkt

In der Mensch-Maschine-Interaktion spielen Methoden der „Digital Fabrication“ (auch: „Personal Fabrication“ oder „Making“) eine zentrale Rolle. Mit Hilfe digitaler Fertigungstechnologien wie 3D-Druck oder Laserschneiden können digital erstellte Entwürfe in physische Objekte umgesetzt werden. Dies ermöglicht zum einen die Herstellung von interaktiven Prototypen für die Forschung, beispielsweise von neuartigen Ein- und Ausgabegeräten oder von Alltagsgegenständen, die durch die Integration von Technologie „intelligent“ werden. Zum anderen sind die vielfältigen digitalen Fertigungstechnologien selbst ein wichtiger Forschungsgegenstand der Mensch-Maschine-Interaktion. Ziel ist es dabei, Methoden, Werkzeuge und Techniken der digitalen Fertigung so einfach und benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu ermöglichen. Dadurch können Nutzer:innen aktiv am Designprozess teilnehmen und Produkte herstellen, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen, wodurch Inklusivität gefördert und Innovation und Kreativität unterstützt werden.

Einordnung, Konzept und Ablauf

Übergeordnetes Ziel der Lehrveranstaltung „Digital Design and Fabrication“ (DDF) im Sommer 2024 war es, die Studierenden in die Lage zu versetzen, DDF-Methoden in ihrer Forschung anzuwenden und eigenständig forschend zu adaptieren, zu erweitern oder neu zu gestalten. Insgesamt nahmen zehn Studierende aus den Masterstudiengängen Informatik und Engineering of Socio-Technical Systems teil. Die Lehrveranstaltung kombinierte die Vermittlung theoretischer Grundlagen mit praktischen „hands-on“ Übungen sowie einem vierwöchigen Mini-Projekt, in dem sich die Studierenden forschend mit einem selbst gewählten Schwerpunkt auseinandersetzen. Die Vorlesung behandelte die Grundlagenthemen Physical Computing (Arduino, Schaltkreise, Sensorik und Aktorik), Laserschneiden, 3D-Druck sowie E-Textiles und funktionale Materialien, ergänzt durch Impuls- und Gastvorträge zu weiterführenden, aktuellen Forschungsthemen wie Bio-Fabrication und Electrochrome Displays. Begleitend fanden vier jeweils zweiwöchige Übungsblöcke (Woche 1-8) zu den Grundlagenthemen in den Laboren des OFFIS statt. Als Übungsaufgaben erstellten die Studierenden u. a. eine Visitenkarte mit dem Laserdrucker aus Holz oder Plexiglas, fertigten einen 3D-Scan und 3D-Druck von sich selbst an (siehe Abbildung 1) und gestalteten einen blinkenden Aufnäher mit leitfähigem Textil.

In der zweiten Hälfte des Semesters bearbeiteten die Studierenden eine selbst definierte Fragestellung als Mini-Projekt (Woche 9-13), aufbauend auf einem oder mehreren der Grundlagenthemen oder angeregt durch die Impulsvorträge. Das Mini-Projekt konnte als Einzelprojekt oder als Gruppenprojekt mit maximal zwei Studierenden pro Gruppe durchgeführt werden. Im Sommersemester 2024 wurden Forschungsfragen in den folgenden Themenfeldern bearbeitet:

- Design von Tesselation Pattern für den Laserschneider (Abbildung 2, links)

- 3D-Druck mit transparenten und semi-transparenten Materialien (Abbildung 3, rechts)

- 3D-Druck von Verbindungelementen für E-Textiles mit leitfähigem Filament

- Digitale Fertigung von Glasmalerei mit 3D-Drucker und Laserschneider

- Digitale Fertigung von Lautsprechern aus Materialien des Alltags (Abbildung 3, links)

- Fertigung von flexiblen Leiterplatten mit dem Plotter Cutter (Abbildung 2, rechts)

- Fertigung eines Bausatzes für ein Arduino-betriebenes, tragbares Solarpanel

Aktivitäten und Methodenauswahl, Forschendes Lernen

Die eigenständige Entwicklung einer Forschungsfrage ist für die Studierenden oft eine Herausforderung. Im Ablaufplan der Lehrveranstaltung haben wir daher bewusst bereits ab Woche 3 Raum für die Entwicklung und Diskussion von Forschungsfragen für die Mini-Projekte vorgesehen. Um den Einstieg zu erleichtern, haben wir eine Design Thinking Übung zur Generierung von beispielhaften Forschungsfragen durchgeführt. In den folgenden Wochen brachten die Studierenden eigene Vorschläge für ihre Projekte ein, die dann iterativ verfeinert wurden. Der Start der Mini-Projekte mit jeweils einem von den Studierenden selbst gewählten Interessensgebiet und einer Forschungsfrage erfolgte dann in Woche 9. In der Durchführung der Mini-Projekte wählten die Studierenden eigenständig Methoden, Materialien und Untersuchungsstrategie. Grundlegende Techniken, wie beispielsweise die Interpretation von Datenblättern und die Bestimmung von elektrischem Volumen- und Flächenwiderstand, wurden im Rahmen der Vorlesungen und Übungen beigebracht und von den Studierenden dann selbstständig bei Bedarf eingesetzt. Die Studierenden machten sich mit den erforderlichen Tools vertraut und planten ihre Lern- und Forschungsaktivitäten. Der genaue Ablauf der Forschungsaktivitäten im Rahmen der Mini-Projekte war selbstorganisiert: die Studierenden waren angehalten ihren Zeit- und Gerätebedarf zu berechnen (z. B. für die Erstellung eines 3D-Drucks) und sich entsprechend für Gerätezeiten bzw. Laborbetreuung einzutragen. Die Studierenden nutzten ein HTML-basiertes Blog zur systematischen Dokumentation und präsentierten ihren Projektfortschritt, Zwischenergebnisse und Herausforderungen regelmäßig im Plenum und erhalten Beratung und Peer-Feedback. Dies entspricht Niveau C im Grundlagenpapier.

Lern- und Kompetenzziele

Im Fokus der Mini-Projekte standen sowohl wissenschaftliche als auch technologische Fertigkeiten, insbesondere die systematische Durchführung, Dokumentation und Auswertung von Experimenten, sowie der konstruktive Umgang mit Misserfolgen. Replizierbarkeit und Erkenntnisgewinn waren dabei für die Evaluation zentral: Eine kritische Reflexion von Fehlern und Umwegen ist ebenso wertvoll wie ein „positives“ Ergebnis. Die Studierenden

- kennen und beurteilen Werkzeuge, Technologien und Methoden aus dem Bereich DDF und wenden diese differenziert an

- entwickeln kreativ neue und originäre Vorgehensweisen und Methoden für DDF und evaluieren diese systematisch nach wissenschaftlichem Protokoll

- erkennen die Grenzen des heutigen Wissenstands und der heutigen Technik und reflektieren Probleme und Einschränkungen bestehender Methoden aus dem Bereich DDF

Die erworbenen Fach- und Methodenkompetenzen wurden in weiterführenden Lehrveranstaltungen (z. B. inf174, „Maker’s Lab“ im Wintersemester 2024/25) im Rahmen von Gruppenprojekten weiter vertieft.

Prüfung und Bewertung

Die Prüfungsleistung wurde in Form eines Portfolios, bestehend aus praktischen Übungen und dem Mini-Projekt, erbracht. Die Ergebnisse der Übungen und der Projektfortschritt wurden in Form eines Blogs schriftlich dokumentiert und reflektiert. Die Ergebnisse des Mini-Projekts wurden in einer Abschlussausstellung präsentiert. Eine mündliche Präsentation und Diskussion der Ergebnisse erfolgte während eines Rundgangs durch die Ausstellung in ca. 10-15 Minuten pro Projekt.

Erfahrungen

Im Rahmen des Lehrexperiments übten sich die Studierenden im selbstständigen, wissenschaftlichen Arbeiten. Bei der Zielsetzung der Mini-Projekte wurde besonderer Wert auf den Erkenntnisgewinn und die systematische, wissenschaftliche Vorgehensweise und nicht auf die möglichst schnelle Erstellung eines abschließenden „Produkts“ gelegt. Für die Studierenden war dies oft noch ungewohnt und verunsichernd: „Was, wenn es nicht funktioniert und ich nichts vorzeigen kann?“ In den Plenumspräsentationen haben wir die Studierenden daher explizit ermuntert, auch die Ergebnisse fehlgeschlagener Experimente und deren Fehleranalysen zu zeigen. Im Semesterverlauf wuchs die Bereitschaft der Studierenden weiterführende Fragestellungen zu verfolgen. Im Rahmen der Abschlussausstellung wurde neben systematischen Fehleranalysen auch die humorvollere Variante einer „Hall of Failures“ (vgl. Abbildung 3) präsentiert.

Eine Herausforderung bei der Durchführung einer solchen forschungs- und praxisorientierten Lehrveranstaltung sind die Labor- und Gerätekapazitäten. Im Sommersemester 2024 wurde dies durch die Nutzung der technischen Infrastruktur der Digitopias Creator‘s Lounge am OFFIS möglich. Insbesondere die Mitwirkung des Digitopias Laboringenieurs wirkte sich positiv auf die Lehrveranstaltung aus. Die Anwesenheit einer qualifizierten Betreuungsperson, die bei Fragen und Problemen zur Verfügung stand, erleichterte den Studierenden das eigenständige Ausprobieren und Forschen. Die Digitopias Creator’s Lounge ermöglicht den Zugang zu geeigneten Geräten und Materialien. Dennoch ließen sich temporäre Wartezeiten (z. B. auf das Freiwerden von 3D-Druckern) und Einschränkungen (z. B. witterungs- oder temperaturbedingte Ausfälle oder Reparaturen von Geräten) nicht vollständig vermeiden. Eine gute Planung und Koordination sowie ggf. die redundante Anschaffung von häufig genutzten Geräten (z. B. 3D-Drucker) können hier Abhilfe schaffen. Zudem ist es wichtig, ausreichend Vorlauf für die Beschaffung von Materialien mit einzuplanen bzw. häufig verwendete Materialien wie Plexiglas, Sperrholz oder PLA-Filament zu bevorraten.

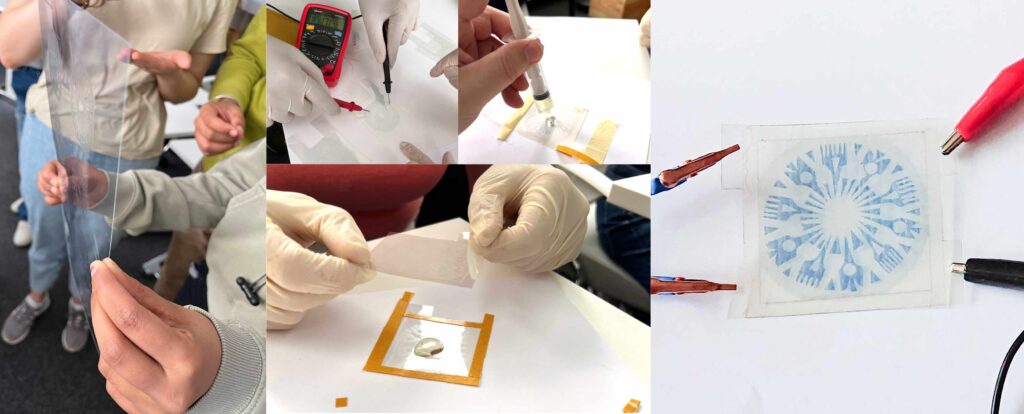

Impuls- und Gastvorträge zu weiterführenden, aktuellen Forschungsthemen können einen „WOW-Faktor“ zur Lehrveranstaltung beitragen. Im Sommersemester 2024 war dies insbesondere der Gastvortrag von Herrn Dr. Heiko Müller zum Thema „Elektrochromische Displays“. Im Anschluss an den Vortrag hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, selbst „hands-on“ ein Elektrochromisches Display bauen und ausprobieren (vgl. Abbildung 4).